近日,中國人民銀行宣布決定于7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,此次全面降準將釋放長期資金1萬億元左右,超出此前市場普遍預期的“定向降準”。同一天,央行公布的6月份金融數據好于市場預期,其中,社會融資規模、人民幣貸款和廣義貨幣供應量(M2)等指標表現強勁,國內信貸供需兩旺,反映出國內貨幣信貸環境保持合理適度。

在市場看來,此次央行全面降準與金融數據表現很難進行“因果”聯系。央行為何在此時實施全面降準,是否意味政策轉向,接下來貨幣政策會怎么走?

從7月7日國務院常務會議內容和7月9日央行降準公告內容來看,此次央行全面降準或基于以下三方面考慮。

首先,對沖大宗商品漲價影響。今年以來,我國經濟在恢復過程中遇到一些新情況,工業原材料等商品價格持續上漲,導致部分企業經營壓力上升。對此,有關部門先后出臺了一系列商品保供穩價的政策“組合拳”,抑制部分商品價格過快上漲,效果初顯。同時,央行通過降準釋放低成本資金,拓展銀行調降企業貸款利率的空間,可對沖商品漲價對中小微企業的負面影響。

其次,緩解部分銀行負債壓力。數據顯示,2021年一季度國內銀行超儲率維持低位,一定程度反映國內銀行體系整體流動性偏緊。去年為應對疫情沖擊,監管部門以結構性政策工具等,引導銀行通過降低實際貸款利率、貸款延期還本付息和降低手續費等方式,向實體經濟合理讓利約1.5萬億元,在支持經濟恢復方面發揮了重要作用。這不可避免地對銀行本身經營造成一定壓力,加之國內金融監管嚴格、同業競爭激烈等,部分中小銀行負債壓力較大,信貸擴張能力受一定制約。央行有意通過全面降準為銀行提供“彈藥”,推動銀行進一步讓利實體經濟,為制造業等提供長期資金,穩定企業發展信心。

最后,進一步夯實經濟復蘇基礎,推動經濟恢復。目前,我國經濟延續穩定恢復發展態勢,但局部復蘇不平衡問題依然存在,海外防疫與經濟復蘇仍存不確定性。有必要通過降準等手段引導銀行進一步支持實體經濟補短板、強弱項,激發微觀主體活力,保市場主體,穩定就業市場,促進內需盡快恢復常態,推動經濟邁入穩定可持續擴張軌道。

從我國目前發展的內外部環境看,穩健的貨幣政策基調沒有改變。

一是國內經濟延續良好復蘇態勢。國家統計局公布的5月份宏觀經濟數據顯示,國內消費、投資和出口指標整體表現理想,反映經濟活躍度持續增強,內需穩步恢復,外貿出口保持在較高景氣區間。經濟恢復取得進展,央行政策并無轉向壓力,政策重心仍集中在為實體經濟補短板、強弱項上,促進經濟更加均衡發展。

二是國內貨幣信貸環境保持合理適度。央行公布的6月份金融數據顯示,國內實體經濟融資需求旺盛,M2和社會融資規模增速與名義GDP同比增速基本匹配,國內貨幣信貸環境保持合理適度,繼續為經濟恢復提供有力支持。

三是貨幣政策需要平衡穩增長與防風險。國內貨幣政策在支持經濟復蘇的同時,需防范貨幣信貸環境過度寬松,引發資金脫實向虛,局部出現資產泡沫集聚、宏觀杠桿率過快上升等潛在風險。因此,仍需保持貨幣政策的連續性與穩定性。

另外,從外圍環境看,最新公布的美聯儲政策會議紀要雖“鷹派”不及預期,但整體政策是往收緊的方向走。目前美聯儲內部主要分歧在于何時、如何啟動貨幣政策正常化。防范美聯儲政策外溢效應的關鍵,是要確保我國經濟穩定并避免局部風險集聚。

從趨勢看,貨幣政策不存在大幅方向性調整,將延續穩健基調,央行更多采用結構性政策工具,在確保市場流動性合理適度情況下,優化信貸結構,支持實體經濟補短板、強弱項,注重防范金融風險,為改革營造好的政策環境。

-

呂志強:為金融機構減費讓利點贊

近日,國務院常務會議部署進一步推動金融機構減費讓利惠企利民,提出6方面減費措施,預計每年可為企業和群眾減負240億元。要讓減費讓利更好地惠企利民,相關部門及金融機構須在多方面持續發力。[詳細] -

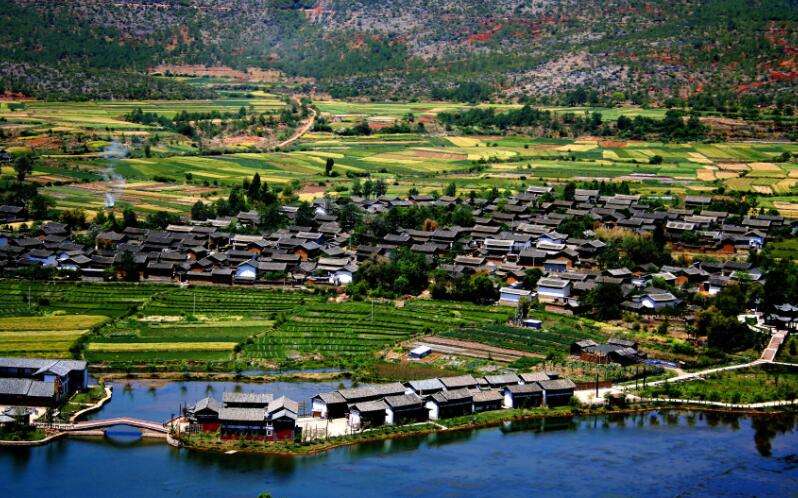

崔莉:“兩山銀行”與生態銀行一脈相承

積極探索綠水青山與金山銀山“兩山”轉化路徑與生態產品價值實現機制,是踐行生態文明思想的重要舉措,是堅持生態優先、綠色可持續發展的必然要求。 [詳細] -

易綱:主動作為,支持綠色低碳高質量發展

近年來,人民銀行積極踐行綠色發展理念,大力發展綠色金融。 [詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信