逐夢·致敬功勛黨員|高原之子

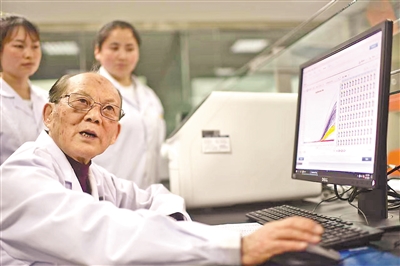

吳天一(前)在實驗室內和學生討論。新華社記者 張宏祥 攝

高原的午后,他依然是那身鮮明的裝扮——個子不高、身材瘦削,戴一頂藏式氈帽,稀疏的發梢已由白色轉成黃色;身穿白大褂,左胸前別著工作證,還有一枚鮮紅的黨徽;白大褂里面,還是那件酒紅色毛衣,那是女兒給他織的,已經穿了20多年。

面前這位年近九旬的老者,就是“七一勛章”獲得者、我國低氧生理和高原醫學的開拓者吳天一。

采訪吳老,再次聽他暢聊人生。反應敏捷的他,講到動情處慷慨激昂,談到歡笑時前仰后合。在他的感染下,我似乎忘記了時間,采訪不覺至日暮。

老舊的紅木色辦公桌,翻皮的黑沙發,文件資料、報紙刊物堆放如山。在吳老的書房,時光仿佛被拉長……

一

1950年,戰火即將燒到鴨綠江邊。還在讀書的吳天一投筆從戎。本想扛槍上戰場,卻因為文化底子不錯,被分配到中國醫科大學,“誤打誤撞”當上了軍醫。從那以后,這身白大褂,一穿就是70多年。

幾年后,吳天一剛剛從抗美援朝戰場歸國,又遠上高原。脫下戎裝、轉業地方,他和同為軍醫的妻子劉敏生響應國家號召,來到自然環境惡劣的青海,甘為高原開發建設、各族群眾健康保駕護航。這一來,從此扎下了根,再沒有離開。

這次選擇,讓吳天一的醫學道路聚焦到了高原病研究上。彼時,國內的高原病防治領域還一片空白,不少來青海支援建設的知識青年得上了“怪病”,甚至長眠于高原,但政府、社會各方對此卻缺少了解、束手無策。

“在高原搞經濟和國防建設,不解決人的適應問題,不行!”頻繁出現的高原病傷亡情況,深深觸動了吳天一。他敏銳地意識到,面前是一片無人涉足過的領域,少不了荊棘叢生,但總得有人帶頭闖出一條路。

天降大任。以行醫為業、以青海為根的吳天一,義無反顧地向高原病研究這座山峰攀登。

經過多年的積累,從上世紀80年代起,時任青海高原醫學科學研究所副所長的吳天一,開始主持一場前無古人的大型田野調查——歷時10年,深入青海、西藏、四川、甘肅等地的高海拔鄉鎮牧村,對發生在青藏高原的各型急慢性高原病,從流行病學、病理生理學和臨床學角度,進行了具有開拓意義的科學系統研究,影響深遠。

當時剛剛參加工作的更登,被分配到吳天一身邊做助手兼翻譯。他至今念念不忘那些年田野調查時的艱辛:“從西寧出發,到果洛藏族自治州瑪沁縣雪山鄉,路途遙遠、交通不便,開車就走了整整3天。到了鄉里,租上牧民的牦牛,把心電圖、血壓、血氧、呼吸、心率等檢測設備馱上。然后,吳老帶著我們騎馬挨家挨戶去收集數據。吃的是饃饃咸菜,住的是自己搭的‘馬脊梁’帳篷。”

所謂“馬脊梁”帳篷,是用羊的腰椎骨頭,把兩根長木棍固定成“T”字形,再把白色帆布往上一披,就成了一個面積不過3平方米的簡易帳篷。“‘馬脊梁’帳篷白天熱,夜里冷,外面下大雨,帳篷里下小雨。”更登清楚記得,地處高原腹地的雪山鄉天氣突變,半夜竟下起了大雪,把帳篷都給壓塌了……

與翻山越嶺、風餐露宿的艱辛相比,如何取得牧民群眾的認同,更是一大難關。對此,吳天一有“絕招”:戴上氈帽、裹著皮襖、腳蹬馬靴,和牧民們親切地交流,牧民們親熱地拉他坐進帳篷——聊到這里,吳老有些“得意”地笑了。

熟悉吳天一的人,都說他是語言天才。到青海后,他自學藏語,成了藏語通。但吳老并不認為自己天賦異稟:“語言既是工作的需要,也是與患者溝通的橋梁。只要鉆進去,沒有學不會的語言。”關于這一點,更登深有感觸:“白天跋山涉水,晚上窩在‘馬脊梁’帳篷里,吳老還堅持每天寫日記,把手電筒掛起來當作燈。日記里既有調查心得,也有當地的風土人情、俚語方言。”

一個雪山鄉,3000多個樣本,就需要5個月時間收集。10年高原田野調查,走過多少山山水水,經歷多少風吹雨打,吳天一已無法盡數。“我當過軍人,困難面前,決不當逃兵。”借助收集到的海量臨床資料,吳天一最終在國際上首次提出我國藏族已獲得“最佳高原適應性”的突破性論點,潛心研究的慢性高原病量化標準被國際高山醫學協會確定為國際標準,取得重要的學術成果,為我國高原醫學發展做出了開拓性貢獻。

回首來路,吳老覺得成就他的,恰恰是與時代同頻共振:“祖國的需要,就是我努力的方向。”

一字一頓地傾吐出心聲,一時間,老人竟老淚縱橫。真情流露,赤子情懷。

二

在吳天一的書房里,擺放著一張20歲時的照片:他作為中國醫科大學體操隊的一員正在訓練。“杠上前滾翻,那會兒做100個沒問題。”吳老回憶。

有人說,吳天一的身體素質也是“天賦異稟”。與吳老共事了30年、現任青海省高原醫學科學研究院中心實驗室主任的劉世明,起初也這么認為。直到有一次去北京開會,他和吳老同住一間房,“晚上吳老沖完澡,我再進去沖,卻發現水溫冰冷,這才知道熱水器壞了。”當時二十來歲的劉世明凍得哆哆嗦嗦,而吳老卻不以為意地說:“需要熱水嗎?我常洗冷水澡健身啊。”那時,吳天一已屆花甲之齡。劉世明這才恍然大悟:吳老的體格不是一天練成的。

為獲取在特高海拔的人類生理數據,1990年,吳天一組織聯合醫學考察隊,攀登坐落于青海河源地帶的阿尼瑪卿山。途中,外方人員發生了明顯的高原反應,不得不提前放棄。而吳天一繼續帶領中方人員向上突擊。為了鼓舞士氣,每天早上他還組織全體隊員進行升國旗儀式。最終,在5620米的特高海拔成功建立起了高山實驗室——這個位置,比珠峰大本營還高出400多米,是此前高原醫學研究領域從未達到過的極限。那時,吳天一已經56歲。次年,國際高山醫學協會年會向吳天一授予“高原醫學特殊貢獻獎”。

對常人來說已近退休、安享天倫的年紀,吳天一卻在不斷挑戰自己的身體極限。

青海省高原醫學科學研究院一樓大廳,擺放著一件大型科研設備,這就是吳天一自主設計的高低壓綜合氧艙,是世界首個可模擬上至高空12000米、下至水下30米環境的綜合氧艙。走進厚厚的艙體,里面擺放著各類運動器械以及數據采集設備,以便考察人體在高低壓模擬環境下的生理體征。

上世紀90年代初,這個“大家伙”建設完成。可人體實驗誰來做呢?吳天一沒有二話:“我是設計師,我來!”時至今日,劉世明仍清晰記得首次人體實驗時的“驚心動魄”——從模擬海拔6000多米下降時,由于降速過快,他從艙體玻璃窗往里看,發現吳老突然捂住耳朵,面容痛苦。原來,吳天一的右耳鼓膜,當時就被擊穿了。出艙后,操作設備的空軍總醫院工程師連忙道歉:“真對不住,我把您當成殲擊機飛行員了。”

所幸這傷是物理穿孔,兩三個月后就能恢復,但總歸落下傷疤,影響了聽力。1992年,在這座國產高低壓綜合氧艙啟用揭牌儀式上,吳天一登臺致辭。他絲毫不提“驚心動魄”的實驗經過,而是興致勃勃地引用了毛主席詩詞:“可上九天攬月,可下五洋捉鱉,談笑凱歌還。”

講到這里,吳老沖我吟誦起來,字字鏗鏘、眉飛色舞,猶見當年意氣。

這首詞后面還寫道:“世上無難事,只要肯登攀。”埋頭登攀的吳天一,幾乎可以說是用“遍體鱗傷”,換來了一個又一個高原醫學難關的攻克:自主設計、技術領先的高低壓綜合氧艙投用后,國際合作項目紛至沓來,吳天一“好了傷疤忘了疼”,做實驗時耳膜又被擊穿過數次;受多年來田野調查強烈的紫外線影響,加上伏案工作用眼過度,吳天一40多歲時雙眼就患有白內障,后來做手術植入了人工晶體;跋涉在高原牧鄉的吳天一,數次遭遇車禍,全身先后有14處骨折,最危險的一次是4根肋骨骨折,一根肋骨差點戳進心臟,險些喪命;直到現在,他的右大腿還裝著鋼板,以至于走路時一瘸一拐……

前幾年,吳天一又裝上了心臟起搏器。拍拍胸脯,他一昂頭:“這些物件都是為人服務的,只要心里頭憋足一口氣,我還要精神抖擻地繼續跟高原病較勁!”

我這才明白,其實,并非吳天一的身體素質異于常人,支撐他這遍體鱗傷的身軀頑強運轉、持續登攀的,不僅僅是體格,更是信念。

“如今回想,我真是個‘粉身碎骨渾不怕’的逆行者,越是艱險越向前。”吳老這樣定義自己,隨即笑起來,“不過,我這輩子,也是‘自討苦吃甘自來’。”

三

高原醫學之于吳天一,既是一次次沖刺頂峰的大勇,更是一回回懸壺濟世的大愛。

2006年7月1日,青藏鐵路全線通車。那一刻,吳天一感到無比欣慰。作為“天路”工程的高原生理專家組組長,他帶領醫療團隊無數次奔波于昆侖山口、可可西里、唐古拉山沿途,研究建立了一整套衛生保障措施和急救方案,推動工程全線配置了17個制氧站、25個高壓氧艙。“當時有個方案,考慮給筑路工人配備氧氣瓶,但我說不行,一是不安全,二是浪費大,一半氧氣能吸進口鼻就不錯了。”吳天一力主必須全線配置制氧站和高壓氧艙,“在海拔4905米、世界最高的風火山隧道,我們設計建造了兩條輸氧管道,不間斷地往隧道內供氧,將施工現場的含氧量提高到了海拔3500米左右的水平。”

正是因為有了吳天一及專家組團隊的醫療方案,5年里,青藏鐵路14萬筑路大軍在平均海拔4500米以上地區連續高強度作業,沒有一人因高原病死亡,被譽為“高原醫學史上的奇跡”。

吳天一猶記得,工程開工前,他被邀請到北京給鐵路部門的干部們講了一堂高原醫學課,“我帶著自己編的一本小冊子,呼吁要讓青藏鐵路的所有參與人員都讀一讀,關鍵時能救命!”后來,這本《高原病防護手冊》被廣泛印發,14萬筑路大軍人手一本。

2010年4月14日,青海玉樹發生7.1級地震。已經76歲的吳天一,主動請戰要求奔赴災區。他說:“玉樹人民需要我,我必須要去,現在就去!”當天傍晚,曾經跟著吳天一無數次深入牧區開展田野調查的更登,又一次跟隨他一同前往玉樹災區。更登記得:“傍晚7點多鐘從西寧開車出發,連夜趕路,第二天上午9點多鐘到達玉樹,吳老帶著我們立即投入了救援治療。”

到達玉樹,吳天一和醫療人員爭分奪秒奮戰在廢墟間。第一天晚上,大家的晚飯就是方便面,吳老和大家都在汽車上瞇了一宿。第二天,玉樹體育場搭起了高低板床,更登睡上鋪,吳老睡下鋪。就這樣,吳天一和大家一同在災區奮戰了整整7天。

從玉樹回到西寧后,吳天一顧不上休息,很快組織了一場玉樹地震災后重建衛生保障及高原病防治的課題會,征集到來自國內外的數十篇高質量論文,為玉樹災后重建的衛生保障提供了精準、及時的科學支撐。

聊著聊著,劉世明“搬”出吳天一新近的大部頭論著——《吳天一高原醫學》。“這部論著對吳老來說有著特殊的意義,幾乎是一部囊括吳老數十年研究于一書的總結之作。全書25篇100章、計340萬字,是吳老用了整整三年時間寫出來的,可謂他的畢生心血。”談及此,劉世明眼眶有些濕潤了。作為與吳天一共事三十載的同事,他深知這本書的分量。

翻開書,令我感到新奇的是,除了大量專業艱深的醫學內容,書中還有不少自然、歷史與人文內容,有關我國作為高原高山大國及我國的高原人類群體。這部論著,堪稱是一位中國高原赤子對母親的傳記與獻禮。“中國高原醫學好像雪蓮花一樣在冰峰雪嶺中生生不息,成為人類醫學的奇葩,一定會有更加燦爛的明天”“謹以此書獻給為我國高原建設獻身和拼搏的人們!”吳老其言千鈞。

聊天時,吳老“埋怨”起老伴。“40多歲的時候,凌晨1點鐘催我上床睡覺。60多歲了,不許我熬夜過12點。現在呢,晚上11點準時過來關我的電腦。”夫妻二人當年響應國家號召奔赴青海支援西北建設,如今一待已是60多年。他們的女兒、外孫也都扎根在了青海,同樣身披白大褂——一家三代四口人,都獻身給了高原醫學事業。

一下午暢談,不覺日頭西沉。吳老拉著我的手,仿佛有聊不完的話。送別時,他獨自佇立在樓道的那頭,不停地揮手。

獲頒“七一勛章”后,原本就忙碌的吳老更加忙碌了。為了把有限的時間投入科研,他把很多采訪、出鏡、會議都推掉了。不過有一件事卻是例外。每每遇到給年輕人講話鼓勁的邀約,他從不推辭,再忙也要去。這不,在青海衛生職業技術學院的“開學第一課”上,眼望臺下00后莘莘學子的青春面龐,這位已近“90后”的老人堅持站著演說。講稿都是他自己寫的,風格激情澎湃,恰如其人:“青藏高原的乳汁,是培育人才的甘露,這就是我們的母親。青藏人民正展開雙臂迎接你,你的事業就在這里。走進大地,走進生活,你一定會成功!”

這些對年輕人的殷切寄語,我想,在這位高原之子的心頭,至今仍然激蕩。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

【人才故事】吳天一:雪域高原上的生命守護者

一本書,1840頁,340萬字,凝結著吳天一畢生的研究成果,也記錄著他在青藏高原踏下的每個足跡——《高山醫學》。[詳細] -

“馬背院士”吳天一:醫者仁心護高原

87歲的吳天一是青海唯一的中國工程院院士,是青藏高原醫學研究的創始人,低氧生理學與高原醫學專家。[詳細] -

吳天一院士的“光明情緣”

“缺氧氣,不缺志氣;海拔高,目標更高!”3月3日晚,“感動中國”2021年度人物頒獎盛典播出。寫給年度人物吳天一的頒獎詞,鏗鏘雄勁。[詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信