中新社江西會昌2月24日電 題:賴聲川:情牽兩岸、融合東西

中新社記者 姜濤

明星助陣、大戲連臺、創意云集……歲末年初,贛南小城江西會昌熱鬧非凡。隨著會昌戲劇小鎮的正式開園和會昌戲劇季的同步啟幕,臺灣劇作家賴聲川終于圓夢家鄉。

從臺灣表演工作坊到上海上劇場,從烏鎮戲劇節到會昌戲劇小鎮,賴聲川一直在兩岸乃至國際之間播撒戲劇文化的種子。在世界各地穿梭的他,時常站在東西方文化的交叉點上。

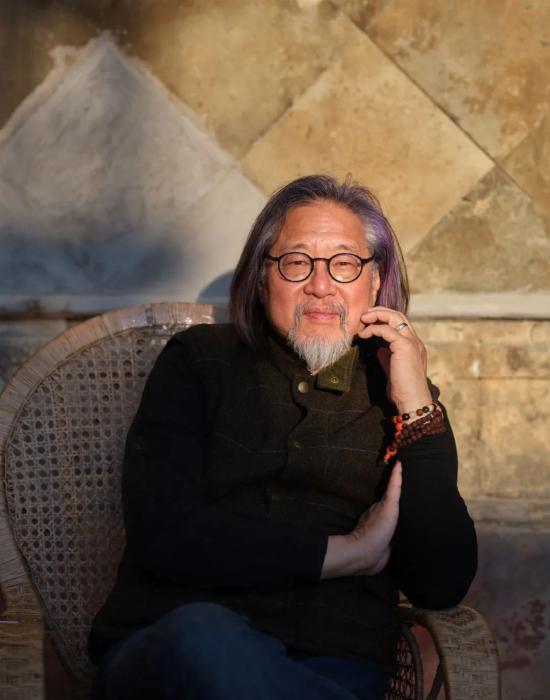

賴聲川在回到家鄉江西會昌期間接受中新社“東西問”專訪。 姜濤 攝

回到家鄉江西會昌期間,賴聲川接受中新社“東西問”專訪,結合自己豐富的人生與創作經歷,分享自己對東西方文化交融以及兩岸文化交流等方面的見解與感悟。

從東方取得靈感,從西方探索實踐

賴聲川在美國度過了童年時光。12歲回到臺灣后,從漫畫、音樂、寫作到攝影、電影、戲劇,他興趣廣泛,“劇場是融合我所有興趣的一個熔爐,所以我覺得值得一試”。

后來,賴聲川又前往美國加州大學伯克利分校求學,開始系統學習戲劇并開啟戲劇創作之路。在很多戲劇人眼中,賴聲川的風格獨樹一幟,融合了東西方文化元素。他的戲劇不僅是藝術,更是一種生活態度,一種對世界的觀察和思考。

“我有一種深刻的感覺,就是‘地球村’這個名詞是準確的,因為通信和交通的飛速發展,讓大家感到彼此之間的距離大大縮短。但舊金山歌劇院的員工,從根本上還是不理解在上海上劇場員工的狀態與心情。”在賴聲川看來,東西方文化大融合的想法相對浪漫,實際上,增進一點對彼此的了解就不錯了,最重要的是每一種文化要吸納其他文化的優點。

賴聲川認為,西方世界幾百年來都是以科學、實證為主導的思想體系,而中國傳統文化中的道家或佛家思想經常是在實證主義之外的。所以從尋找創意的角度,可以從東方取得靈感,從西方找到實踐的方法。

2018年,賴聲川編導庭園話劇《游園·流芳》,用東西方兩種語境,共同呈現《牡丹亭》的故事。與美國加州藝術學院新表演中心、洛杉磯漢庭頓圖書館和上海昆劇團合作演出,在坐落于洛杉磯漢庭頓圖書館里的中式古典園林流芳園連演31場,驚艷四座。

用此劇創造一個跨越東西方的瑰麗夢境,正是賴聲川為增進跨文化理解所做出的努力。“不同文化之間,可以碰撞出無限可能和許多耐人尋味的思考,最終達成某種精神層面的共識,讓中西方觀眾都能產生共情是我的初衷。”

文化交流讓兩岸關系更好

由賴聲川和王偉忠編劇的《寶島一村》,呈現了半個多世紀縈繞海峽兩岸的鄉愁,2008年在臺北兩廳院首演后,在大陸也反響熱烈。以原創演出班底為主的經典版《寶島一村》上演超300場。

《寶島一村》專屬版第100場演出謝幕前,賴聲川攜演員向臺下觀眾鞠躬致意。(受訪者供圖)

為期十天的會昌戲劇季期間,長達200分鐘的《寶島一村》專屬版共演出了六場。每一場謝幕前,賴聲川都會現身,攜演員向臺下觀眾鞠躬致意。

會昌戲劇小鎮的開幕盛典,許多臺灣朋友慕名前來,優人神鼓創辦人劉若瑀攜團隊出演助陣,除開幕祈福表演外,還奉上《金剛心》大型戶外公演。“地方遠沒關系,我們一定要來看看賴老師在做什么。來了之后就看見,每一處氛圍、每一個角落都充滿了戲劇元素,很多時候我們不用再花功夫去做道具和布景,老宅的墻面是最真實的背景,劇場的椅子也是從當地老百姓眾籌而來。”

賴聲川很少導演其他劇作家的作品,但曾執導萬方女士的《冬之旅》,這是賴聲川與大陸劇作家的首次攜手,也是一次奇妙的融合。

2022年6月8日,賴聲川(左一)在微博中發圖懷念曾一起合作《冬之旅》一劇的藝術家藍天野(中間)。(受訪者供圖)

“《冬之旅》是我非常喜歡的劇本,用一個特別的視角,講述一個特殊的年代,再配合超現實的音樂演奏,感覺也很適合我的風格。”賴聲川表示,北京人民藝術劇院與臺灣表演工作坊,兩岸最具代表性的表演體系在那個冬天“遇見”,對于當代中國劇場亦有著特殊的意義。

“兩岸交流是必要的,且必須是全面的。兩岸年輕一代要有更多交流機會,中國故事的講述也要靠交流來發展、記錄。”在賴聲川看來,透過戲劇等文化交流,一定會讓這個關系更好。

文化融合不一定“宏大”就好

如今的會昌戲劇小鎮內,游客們總能和演員或表演團隊擦肩而過,隨處可見的創意市集和戲劇活動拉近了兩者的距離,賴聲川對這種氛圍頗感欣慰。“會昌歷史底蘊深厚,一直是一個比較書香的地方,雖然遠,但好在遠。”

賴聲川坦言,有一位70多歲的羅馬尼亞知名藝術家已經答應為會昌戲劇小鎮做一場戲。“請一位大師到上海去做場戲相對容易,但請他到一個中國的小縣城做戲,他可能有很多疑問。他說要先來一趟會昌,住一段時間,感受、聆聽這個地方的故事,讓我很感動。”

賴聲川歷時多年在家鄉江西會昌打造的會昌戲劇小鎮開幕,燈光秀現場人氣爆棚。(受訪者供圖)

同時,賴聲川也在思考,會昌戲劇季應該跟世界上哪些戲劇節聯系起來。“像羅馬尼亞的錫比烏,雖是一個小鎮,但錫比烏國際戲劇節是歐洲三大戲劇節之一。我們可以找小鎮型的戲劇節,慢慢做一些聯盟,就能打開很多可能性。”

賴聲川認為,文化的融合不一定越“宏大”越好,“發起與更多小鎮戲劇節的聯盟,有很多國際藝術家會愿意過來,我們的藝術家也可以過去,我覺得會是很有趣的事情。”

“1969年1月10日,父親過世;1984年1月10日,第一個演出《我們都是這樣長大的》首演于臺北;2024年1月10日,第43部原創話劇《鏡花水月》首演于會昌戲劇小鎮。”賴聲川今年1月10日在社交平臺更新信息寫道。

當被問及如果把自己的人生經歷濃縮為一場戲劇,最希望與觀眾分享哪段故事時,賴聲川直言,在自己心中,題材沒有大小,靈感隨時隨地可能產生。“所以,我看待創作并不會特別重視時間點,或者人生哪一階段,又或某一事件,而是盡量把人生看成一個連續不斷展開的體驗。”(完)

受訪者簡介:

賴聲川,出生于美國華盛頓,祖籍江西省贛州市會昌縣,畢業于美國加州伯克利分校,曾任臺北藝術大學戲劇學院院長、美國斯坦福大學客座教授及駐校藝術家。劇作家、導演,臺灣表演工作坊創始人、上海上劇場藝術總監,烏鎮戲劇節常任主席、評委會主席,會昌戲劇小鎮戲劇發起人。作品記錄了臺灣乃至華語世界在快速變化的內在與外在歷程。《暗戀桃花源》選為2015年美國俄勒岡莎士比亞戲劇節演出作品,由美國演員用英語演出八十場,成為第一部打進美國主流劇場的華人作品。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信