“全國(guó)最美醫(yī)生”占瑪澤仁:一輩子只做一件事,治病救人

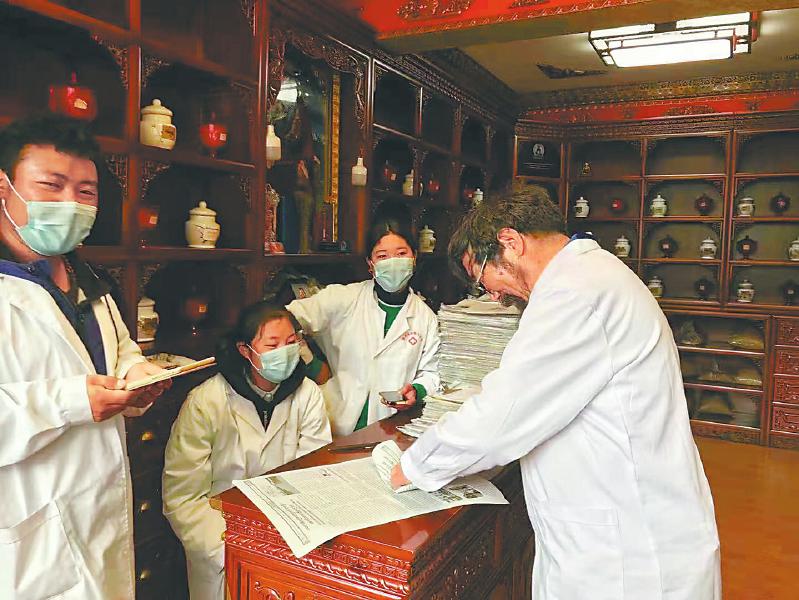

占瑪澤仁和徒弟們?cè)诓厮幏俊D片均由德格縣融媒體中心提供

占瑪澤仁在看診治病。圖片均由德格縣融媒體中心提供

主角名片

占瑪澤仁,今年68歲,四川省甘孜藏族自治州德格縣上燃姑鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生,1975年開(kāi)啟行醫(yī)路。從醫(yī)以來(lái),一直堅(jiān)持采集或自費(fèi)購(gòu)買藥材制作藏藥,以低廉價(jià)格幫助病人。2016年3月,占瑪澤仁被評(píng)為全國(guó)最美醫(yī)生獎(jiǎng);2021年12月,被評(píng)為第七屆四川省道德模范。

953215,這個(gè)數(shù)字是占瑪澤仁醫(yī)治過(guò)的病人(次)總數(shù),是他生命中分量最重的一個(gè)數(shù)字。從1975年7月25日至今,40多年來(lái),這個(gè)數(shù)字在占瑪澤仁心頭不斷變大。

“我希望多活幾年,不是貪生,是期待診治的病人能達(dá)百萬(wàn)人次。但不知道我有沒(méi)有這個(gè)命。”這是占瑪澤仁在49歲那年,因?yàn)樯。瑩?dān)心自己突然離世寫下的遺書。

遠(yuǎn)近聞名

他的診室設(shè)在空曠的室外

5月11日,記者驅(qū)車來(lái)到德格縣上燃姑鄉(xiāng)佐巴通村,見(jiàn)到正在為村民看診的占瑪澤仁。他弓著背坐在衛(wèi)生院院壩的椅子上,厚厚的棉衣外套著白大褂,眼鏡懸在鼻梁上。他的面前有一個(gè)用于診療的黃色課桌,看病的隊(duì)伍已延伸到衛(wèi)生院大門口。

占瑪澤仁看病從“望、聞、問(wèn)、切”開(kāi)始。他一邊撩開(kāi)村民澤某的外套,手指在胃部區(qū)域輕輕按壓,一邊詢問(wèn)近期服藥后身體恢復(fù)情況。

澤某告訴記者,一個(gè)月前,他突發(fā)胃炎,胃部疼痛難忍,“以前就聽(tīng)說(shuō)上燃姑鄉(xiāng)有個(gè)好醫(yī)生,醫(yī)術(shù)高、醫(yī)德好,看病還很便宜,我就慕名而來(lái)。這已經(jīng)是第三次治療了,胃痛明顯緩解。”“病情好了些,再吃藥調(diào)整一下。”占瑪澤仁叮囑道。

太陽(yáng)下,偌大的衛(wèi)生院院壩,都是占瑪澤仁的診室,記者不禁好奇,為何寧可風(fēng)吹日曬,也要在空曠的室外就診呢?

“以前藏醫(yī)不像現(xiàn)代西醫(yī)那樣清晰地劃分了科室,我們實(shí)際上是全科醫(yī)生,其中,就包括看診一些傳染性疾病。另外,藏醫(yī)有一項(xiàng)重要的看診方式是查看尿液。我的病人多,空曠的院壩便于病人走動(dòng)。”于是,這種室外看診的方式一直延續(xù)至今。

“現(xiàn)在多的時(shí)候每天有上百號(hào)病人來(lái)找占瑪醫(yī)生。除了本縣的患者,還有白玉、石渠等地的病人,也有來(lái)自西藏、青海的病人。”上燃姑鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長(zhǎng)扎西三郎介紹,“看診人數(shù)多,特別是遠(yuǎn)道而來(lái)的病人,路途耗時(shí)耗力。為了節(jié)約大家的各項(xiàng)成本,衛(wèi)生院將看病流程簡(jiǎn)化,免除掛號(hào)、繳費(fèi),以及不必要的檢查。患者到院就可以直接查尿、看診、抓藥,三步到位,大大節(jié)約了時(shí)間。”

佐巴通村30歲的旦中,從小到大,每每有個(gè)頭疼腦熱都是向占瑪澤仁尋求幫助,“從我出生以來(lái),只要生病就認(rèn)準(zhǔn)占瑪醫(yī)生,就服他的藥。”

麻邛村的村民沖江全家,一家四代老少皆是由占瑪澤仁“照看”。按照沖江的說(shuō)法,“吃藥打針看病輸液,占瑪醫(yī)生仿若我們的‘拉杰’(守護(hù)神)。”

仁真翁姆也是占瑪澤仁的患者之一,她來(lái)自石渠縣蝦扎鎮(zhèn)。“我患有癲癇病,病史有10多年了,親人聽(tīng)說(shuō)德格有位醫(yī)術(shù)高超的醫(yī)生,便來(lái)治療。”仁真翁姆說(shuō),“通過(guò)吃藥加火罐治療,我的病情有所緩解,非常感謝占瑪醫(yī)生。”

就是這樣,每一天的各色病人,組成了占瑪澤仁每一天的生活。日復(fù)一日,年復(fù)一年。

獨(dú)自堅(jiān)守

“單包赴診”的日子他堅(jiān)持了20年

占瑪澤仁,原是一位牧民,以放牛為生。轉(zhuǎn)變發(fā)生在他21歲那年。

1975年,上燃姑鄉(xiāng)響應(yīng)號(hào)召成立合作醫(yī)療站,德格縣衛(wèi)生局和鄉(xiāng)干部推薦了有幾年藏醫(yī)經(jīng)驗(yàn)又樸實(shí)能干的占瑪澤仁去學(xué)習(xí)。那年,占瑪澤仁在德格八邦藏醫(yī)院參加了45天培訓(xùn),學(xué)習(xí)了西醫(yī)部分理論和實(shí)操,能做簡(jiǎn)單的手術(shù)。結(jié)業(yè)后,占瑪澤仁回到鄉(xiāng)上,成為醫(yī)療站唯一的“赤腳醫(yī)生”。

那時(shí)的占瑪澤仁一邊放牧一邊看診治療。

上燃姑鄉(xiāng)是甘孜州德格縣最偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,距離縣城近300公里,平均海拔3620米,是一個(gè)純牧業(yè)鄉(xiāng)。曾經(jīng)由于交通不便、環(huán)境閉塞,生活在這里的農(nóng)牧民只能就地就近就醫(yī)。當(dāng)?shù)厝罕娨挥袀矗l(xiāng)上的醫(yī)療站便成了首選之地。

找占瑪澤仁看診的人越來(lái)越多。于是,“赤腳醫(yī)生”幾乎全部放下牧場(chǎng)的工作,一心撲在醫(yī)務(wù)上。這大大方便了當(dāng)?shù)厝罕姡瑵M足了周圍村莊基本醫(yī)療需求。

上世紀(jì),上燃姑鄉(xiāng)沒(méi)有公路,醫(yī)療條件也較差,占瑪澤仁盡職盡責(zé)、滿腔熱情地為村民服務(wù)。該鄉(xiāng)面積700多平方公里,不管深夜還是風(fēng)雨交加的日子,只要病人有需要,他都會(huì)背著醫(yī)療包上門赴診。

這樣“單包赴診”的日子,占瑪澤仁持續(xù)了近20年;一個(gè)人支撐一個(gè)醫(yī)療站,占瑪澤仁也堅(jiān)守了近20年。

在此期間,占瑪澤仁的行醫(yī)路并非一帆風(fēng)順,最大的反對(duì)聲音來(lái)自親朋好友,“又累又苦,還是別干了”“醫(yī)療站只有你一個(gè)人,沒(méi)人管你,實(shí)在不用這么拼命”……占瑪澤仁也苦惱過(guò),但為了一句“醫(yī)療站交到你手上,不能拆、不能垮”的囑托,以及村民的殷殷期盼,他一再堅(jiān)持。

1994年,縣上派來(lái)新的醫(yī)護(hù)人員,占瑪澤仁終于有了搭檔。

如今,醫(yī)療站變成了衛(wèi)生院,刮風(fēng)漏雨的土屋變成了二層小樓房。工作人員從原本的1人增加到現(xiàn)在6名醫(yī)生、1名護(hù)士、2名村醫(yī),衛(wèi)生院組建起了醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)。

現(xiàn)在,衛(wèi)生院依然延續(xù)著到村入戶為病人看診的傳統(tǒng)。扎西三郎介紹:“每月我們的醫(yī)護(hù)人員分批至少下村15次做基礎(chǔ)治療、排查、宣教工作,鞏固村民衛(wèi)生健康。”

擔(dān)起責(zé)任

自費(fèi)近300萬(wàn)元囤藥1.9萬(wàn)公斤

從開(kāi)始行醫(yī)起,占瑪澤仁便鉆研醫(yī)學(xué)理論和醫(yī)術(shù),并著重德格本地藏醫(yī)藥學(xué)。“藏醫(yī)有著悠久的歷史、完整的體系、獨(dú)特的治療方法,值得深入研究。”占瑪澤仁表示,行醫(yī)過(guò)程中,他主要以藏醫(yī)藥辨證施治為醫(yī)療準(zhǔn)繩,用藏醫(yī)藥配合推拿、按摩、發(fā)汗、藏灸、熱冷敷、火罐等方法進(jìn)行綜合治療。

占瑪澤仁吃苦耐勞、真心熱情、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),47年的行醫(yī)路,贏得了群眾的敬重。不少村民贊揚(yáng):“占瑪醫(yī)生就是村里的專家,是救命恩人。”

“占瑪醫(yī)生不為自己,吃穿根本不講究,行醫(yī)的收入大都用于買藥材、儲(chǔ)備藥材、救助病人。”上燃姑鄉(xiāng)干部降擁四郎介紹,即使現(xiàn)在,占瑪醫(yī)生仍然堅(jiān)持每天工作12小時(shí)以上,看診、治療、教學(xué)……大量的事務(wù)需要他處理。

在看病、治病的間隙,占瑪澤仁還會(huì)上山采集藥材,或者到康定、成都購(gòu)買藥材,每次都是大包小包帶著救治良藥回鄉(xiāng)。“在我記憶里,占瑪醫(yī)生開(kāi)出的藥,價(jià)格一直都是一個(gè)水平線,基本是2—3元,3天的藥量最多15元,幾十年來(lái)未曾變過(guò)。”村民旦中說(shuō)道。

47年的時(shí)間,占瑪澤仁個(gè)人儲(chǔ)備藏藥原材料近1.9萬(wàn)公斤,估值近300萬(wàn)元。雖然采藥、集藥費(fèi)神費(fèi)力,但占瑪澤仁依然樂(lè)此不疲。“自己采集、購(gòu)買藥材可以更好地研究藥材特性,保證藥品品質(zhì)。更為欣喜可觀的是,可以有效降低藥品成本,讓病人有條件享受低價(jià)治病。”占瑪澤仁表示,“我一直對(duì)醫(yī)生這份職業(yè)保持著熱愛(ài),我想在力所能及的范圍內(nèi)幫助更多的人。多年來(lái),村民的敬重,更讓我必須擔(dān)起這份責(zé)任。”

就是這份責(zé)任,讓行醫(yī)47年的占瑪澤仁一直堅(jiān)守。

“占瑪醫(yī)生掙的錢,全部補(bǔ)貼在患者身上、用在購(gòu)買藥材上。衛(wèi)生院缺乏藥品,占瑪醫(yī)生便上山采藥,他的足跡踏遍了德格的山山水水。沒(méi)有醫(yī)用資料,他便四處收集,家中收藏了建院以來(lái)的全部資料。他還自己動(dòng)手配制藥品,如今配制的院內(nèi)藏藥制劑已經(jīng)達(dá)到數(shù)百種。”談起這些,降擁四郎的言語(yǔ)里全是敬佩,“他還把自己獲評(píng)‘優(yōu)秀鄉(xiāng)村醫(yī)生’得到的5000元獎(jiǎng)金全部捐出修建橋梁,方便了病患來(lái)往衛(wèi)生院。”

傳承醫(yī)術(shù)

無(wú)償收徒傳授畢生所學(xué)

隨著年紀(jì)增長(zhǎng),占瑪澤仁逐漸感到力不從心,他最大的愿望是能把醫(yī)術(shù)傳承下去,“生命是有限的,只要有人想學(xué),為人也沒(méi)有問(wèn)題的話,我都會(huì)把治病救人的本事,無(wú)償?shù)亍⒑翢o(wú)保留地教給他。”

目前,占瑪澤仁已收了10余名徒弟。這些學(xué)徒來(lái)自德格、白玉、爐霍、石渠等地,其中有2名徒弟已經(jīng)能獨(dú)立看診。27歲的曲扎就是其中之一。

曲扎是占瑪澤仁2017年收的關(guān)門弟子,是上燃姑鄉(xiāng)麻邛村村民。回憶當(dāng)初拜師學(xué)藝的經(jīng)歷,曲扎直說(shuō)自己像個(gè)莽撞的孩童,“那時(shí)我拿著個(gè)小本子,直接跑到正在給病人看診的占瑪老師面前,直愣愣地說(shuō)‘我想學(xué)醫(yī)’。面對(duì)不懂禮數(shù)的我,占瑪老師倒沒(méi)說(shuō)什么,笑了笑讓我坐下。看完病人,他說(shuō)‘你可以學(xué),但你每天都要跟著我,會(huì)很苦’。”

就這樣,20出頭的曲扎跟著占瑪澤仁上山認(rèn)藥、采藥,到偏遠(yuǎn)村落為重癥病人診療、整理病例。

“5年前,有次我們幾個(gè)徒弟跟著占瑪老師上山采藥,遇到一位正在挖貝母的村民,當(dāng)時(shí)這位村民神色并未有異,只是行動(dòng)有些遲緩,我們自然不能發(fā)現(xiàn)什么。而占瑪老師不放心,走遠(yuǎn)后又折返,多看了一眼。就是這一眼,救了這位村民。”這是曲扎學(xué)習(xí)生涯印象最深刻的事情,也是這件事,讓曲扎明白何為醫(yī)者仁心。“當(dāng)時(shí)村民變得有些神志不清、手腳僵硬。占瑪老師立馬丟下藥材、背包,沖到村民面前,將他背起沖下山,帶回衛(wèi)生院治療。這一路十多二十公里,他愣是沒(méi)有停下來(lái)休息片刻。那一路,我明白了什么是身教。”

“我從事藏醫(yī)工作已經(jīng)40多年了,深深地體會(huì)到醫(yī)藥診療在服務(wù)百姓中的重要作用。對(duì)繼承和弘揚(yáng)醫(yī)藥事業(yè),更是需要認(rèn)真對(duì)待。”占瑪澤仁說(shuō)。

占瑪澤仁一生沒(méi)有房子、沒(méi)有結(jié)婚、沒(méi)有孩子、沒(méi)有存款,鄉(xiāng)衛(wèi)生院是他的家,他一輩子也只做了一件事——治病救人。

采訪完后,占瑪澤仁向記者表達(dá)了愿望:“2025年7月25日是上燃姑鄉(xiāng)衛(wèi)生院成立50周年的日子,希望到時(shí)候能夠完成100萬(wàn)人次的救助目標(biāo),更希望衛(wèi)生院能幫助到更多的病人。”

版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。

-

扎根牧區(qū)13年 她成了鄉(xiāng)親們貼心的“沈門巴”

2009年,沈富瓊從瀘州醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)西南醫(yī)科大學(xué))畢業(yè)后,報(bào)名參加“三支一扶”計(jì)劃,前往白玉縣麻邛鄉(xiāng)衛(wèi)生院工作。[詳細(xì)] -

高原戰(zhàn)“蟲(chóng)”醫(yī)療隊(duì)15年守護(hù)肝病患者健康

15年來(lái),王文濤及其團(tuán)隊(duì)致力于包蟲(chóng)病防治攻堅(jiān),為甘孜州包蟲(chóng)病患者進(jìn)行復(fù)雜手術(shù)超過(guò)200臺(tái),指導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)生完成手術(shù)超2000臺(tái),他奔忙于雪域高原的身影,被藏族群眾譽(yù)為“高原上最美麗的格桑花”。[詳細(xì)] -

高原上的抗疫女藏醫(yī):疫情不退,我就不走

達(dá)娃志瑪說(shuō),同事們的堅(jiān)守給了她鼓舞,“有這么多戰(zhàn)友并肩作戰(zhàn),我決心盡自己所有的力量阻擊疫情。疫情不退,我就不走。”[詳細(xì)]

- 地方加碼發(fā)放消費(fèi)券 提升消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力是關(guān)鍵

- 教育部:我國(guó)接受高等教育的人口達(dá)到2.4億 高等教育毛入學(xué)率達(dá)57.8%

- 【奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代·偉大變革】“移”出來(lái)的幸福路

- 我國(guó)加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè) 吳淞江整治工程江蘇段開(kāi)工建設(shè)

- 中央氣象臺(tái):未來(lái)三天 西南、西藏等地有雨雪天氣

- 【新思想引領(lǐng)新征程】江蘇持續(xù)鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基 制造業(yè)“壓艙石”作用凸顯

- 三星堆遺址,于“無(wú)形”處尋絲綢

- 加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)利好雙循環(huán)

- 找準(zhǔn)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資著力點(diǎn)

- 4月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成317.1億件

中國(guó)西藏網(wǎng)微博

中國(guó)西藏網(wǎng)微博 中國(guó)西藏網(wǎng)微信

中國(guó)西藏網(wǎng)微信