【文物故事】克藏村的紅軍“割麥證”

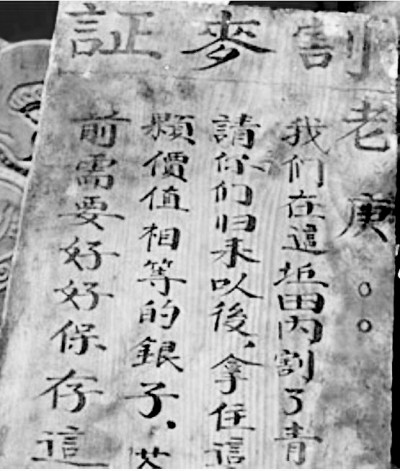

在四川松潘紅軍紀念館里珍藏著一塊再普通不過的木板:長約1米、寬約20厘米、厚1厘米左右。木板的紋路和色澤表明,它有些年頭了,但上面仍清晰可見的字跡則顯示出它作為國家一級文物的珍貴。

木板頂部是三個橫排的繁體字“割麥證”,下方用小楷豎排寫了六行文字,主要內容是:老庚:我們在這坵田內割了青稞1000斤,我們自己吃了,這塊木牌可作為我們購買青稞的憑證,請你們歸來以后,拿住這塊木牌向任何紅軍部隊或者蘇維埃政府,都可兌取與青稞價值相等的銀子、茶葉等你們需要的東西,未曾兌得前需要好好保存這塊木牌子。前敵總政治部,麥田第××號。

這是80多年前紅軍給藏族同胞留下的“割麥證”,見證了長征路上紅軍嚴格遵守鐵的群眾紀律的故事。盡管當時物質給養非常匱乏,但廣大紅軍指戰員用實際行動保護人民利益,彰顯了人民軍隊的建軍宗旨,贏得了沿途廣大人民的衷心愛戴和支持幫助,也留下了一段段膾炙人口的佳話。

1935年7月,紅軍從川西北高原黑水翻過打鼓山到達松潘以西的毛兒蓋克藏村。這里屬于涉藏地區,時值青稞成熟季節,但村莊空無一人,田地里的莊稼也沒人收。原來,在紅軍到來之前,當地藏族民眾聽信了國民黨的反動宣傳,認為紅軍是青面獠牙的惡魔,都躲進了山里。面對找不到主人的青稞地,紅軍只好自己動手收割莊稼,然后搓下青稞麥粒,炒熟,再運到河邊的水磨坊磨成面粉。

紀律是軍隊的命脈。早在長征開始前,黨和紅軍就已經意識到長征中要贏得沿途群眾的支持幫助,就必須嚴格遵守群眾紀律,制定了一系列紀律規定,強調“不許絲毫損害工農群眾的利益”。過草地前,專門對向群眾收集、購買糧食下達了許多政策性很強的通知和規定。因此紅軍征糧買糧時都嚴格執行公平買賣的紀律,有時還會多付些錢給老鄉。這次也不例外,紅軍總政治部專門規定,每個部隊收了哪塊地,必須在田頭立一塊“割麥牌”,木牌上寫著收糧食的數量,等當地群眾回來后可以拿著木牌向任何一支紅軍部隊要糧款。但紅軍還是忽略了一個細節,那就是當地藏族民眾大多不懂漢文。當年這樣的木板借條原本不少,因當地群眾大多不識漢字,一些借條被當柴火燒了。

這塊“割麥證”的發現純屬偶然。2011年,克藏村藏族女村民仁青卓瑪在準備過藏歷新年清理房屋時,存放酥油的小柜里掉出來一塊寫有漢字的木板。仁青卓瑪不識漢字,就隨手把木板扔在一邊。正好有人去他們家看到了這塊木板,認出這塊木板正是當年紅軍留下的“割麥證”。

目前,在毛爾蓋一帶發現的木板借條只有兩塊,另一塊被位于川主寺的紅軍長征紀念碑碑園收藏,無聲地向前來參觀的人們訴說著那段永不磨滅的革命歲月。(作者:李濤,系軍事科學院軍隊政治工作研究院副研究員)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

紅軍長征紀念碑:這是紀念紅軍長征勝利的總碑

阿壩州,紅軍多次挑戰人類生存極限,翻越了人跡罕至、終年積雪的夾金山、達古山等平均海拔4000米以上的多座大雪山,熔鑄出的救國救民、不怕艱難險阻與犧牲的精神,得以積淀并升華。[詳細] -

四川馬爾康:紅軍長征的“北上驛站”

據馬爾康紅軍長征紀念館展示的史料記載:據不完全統計,馬爾康及周邊地區,支援紅軍糧食2000萬斤、各類牲畜20多萬頭。[詳細] -

【記者再走長征路】紅軍走過這片草原

亞口夏山紅軍烈士墓、日干喬大沼澤、嘎曲河、色地壩和年朵壩大草地等革命遺址,是紅軍長征在紅原的歷史見證。[詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信