走向我們的小康生活丨盆地里的生長(zhǎng)

青海,地處中國(guó)西北。柴達(dá)木盆地,地處青海西北。

“南昆侖,北祁連,八百里瀚海無(wú)人煙。”正如民謠描繪的,柴達(dá)木盆地遍布荒灘、戈壁,長(zhǎng)期被視為不毛之地,但也因鹽湖蘊(yùn)寶、山川藏珍而被稱為“聚寶盆”。

決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入收官,記者來(lái)到柴達(dá)木腹地的青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市,這里是我國(guó)陸地面積最大的縣級(jí)市,也是盆地里崛起的工業(yè)城。這里已經(jīng)脫貧摘帽,那些曾與貧困抗?fàn)幍娜藗儸F(xiàn)在過(guò)得怎么樣?

(一)

老范開(kāi)著沒(méi)有車窗玻璃的雙排車而來(lái),四周是一望無(wú)際的鹽田,這里是察爾汗鹽湖。蒙語(yǔ)“察爾汗”,意為“鹽的世界”。作為全國(guó)最大的鹽湖,這里儲(chǔ)藏著約600億噸各類鹽資源。

到記者跟前,老范熄火下車。他個(gè)子不高,黝黑的臉被太陽(yáng)曬得發(fā)紅,洗得發(fā)白的工服上有片片鹽漬。他叫范玉林,50歲,工友們都喊他老范。

老范喊記者上車,開(kāi)了十分鐘,來(lái)到他干活的地方。鹽田里的鹵水被抽得差不多了,白色光鹵石礦若隱若現(xiàn)。抽鹵水、修泵,是老范的日常。

“最累是什么活兒?”

“換帆布,鹵水渠里的。”

“多大的布?”

“一卷布3米寬、100多米長(zhǎng)。換一次,要拉一車,50卷。”

“你一人干?”

“不,得十幾個(gè)人忙兩天吧。”

老范話少。記者連續(xù)問(wèn),他才擠出幾句。

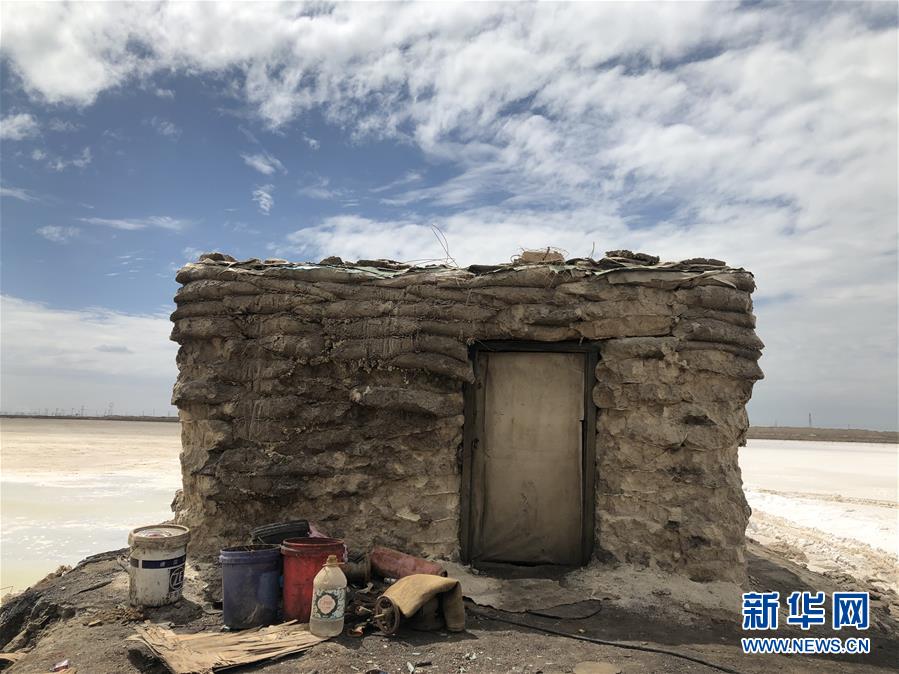

老范每月回一次家,平日就住鹽田。他的“工棚”是一間用鹽土塊堆起來(lái)的房子,他拍著墻說(shuō):“這里不怎么下雨,絕對(duì)結(jié)實(shí)。”門一米多高,老范貓著腰才能進(jìn)去,里面黑乎乎的,放著一張床一張桌,一個(gè)燒水壺一只杯子。屋頂留了個(gè)方形窟窿,一束光從窟窿透進(jìn)來(lái)。

范玉林的“工棚”是一間用鹽土塊堆起來(lái)的房子(8月6日手機(jī)拍攝)。新華社記者 姚金宏 攝

外人看來(lái)?xiàng)l件艱苦的工作,老范卻覺(jué)得滿足。“到格爾木這么多年,從沒(méi)有像現(xiàn)在這么踏實(shí)。”他說(shuō)。

30年前,老范從青海省海東市來(lái)到格爾木市,從淘金到打零工,能賺錢的活兒幾乎都干過(guò)。

10年前,他遭遇“至暗時(shí)刻”:老婆得了肺結(jié)核,兩個(gè)孩子要上學(xué)。“哪里都要錢,天天愁得睡不著。”他說(shuō),當(dāng)時(shí)一天十幾個(gè)小時(shí)搬磚、扛包、通下水,即使這樣,家里還是欠了一屁股債。

6年前,得益于扶貧政策,政府幫他們維修了房子,發(fā)了低保,安排老范媳婦當(dāng)上護(hù)林員。

俗話說(shuō)“靠山吃山”,對(duì)于老范和村民來(lái)說(shuō),“吃”鹽湖也是這幾年的事。老范所在的新華村,是距青海鹽湖鉀肥股份有限公司最近的村。村里不少人近年搞鉀肥的包裝、運(yùn)輸,老范去年進(jìn)了公司,一個(gè)月拿4000元工資,人生頭一回有了穩(wěn)定收入。

新華村駐村第一書(shū)記朱生洪說(shuō),像老范家這樣的貧困家庭,村里原有35戶124人,現(xiàn)在政府促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè),幫助20多人找到工作,安排20多人當(dāng)上護(hù)林員。沒(méi)有勞動(dòng)力的家庭也有低保兜底。

“現(xiàn)在沒(méi)啥擔(dān)心的了,就想把兩個(gè)娃娃供出來(lái)。”老范說(shuō),倆兒子現(xiàn)在在西安、武漢上大學(xué)。大兒子想考研,考慮到家里條件,又想放棄。

“我跟他說(shuō),現(xiàn)在有活兒干了,再不用借錢供你們讀書(shū)了,你盡管去讀吧。”老范一咧嘴,露出一口白牙。

(二)

記者走進(jìn)格爾木東郊的紅柳村,腳下是寬闊整潔的道路,眼前是整齊劃一的民房。走進(jìn)一戶干干凈凈的小院,聽(tīng)到有人進(jìn)來(lái),戶主李秀山搖著輪椅迎了出來(lái)。

她略施粉黛、戴著美瞳,請(qǐng)記者在客廳落座,轉(zhuǎn)身進(jìn)里屋關(guān)掉了攝像頭。

“大姐,你在直播?”記者問(wèn)。

“嗯,在快手上賣貨呢。”李秀山靦腆一笑,指了指堆在沙發(fā)角落的針織鞋,“我一個(gè)月編十來(lái)雙鞋,一雙鞋賣100多元,平日吃穿是夠了。”

2007年,30歲出頭的李秀山在建筑工地打工時(shí),被攪拌機(jī)砸中脊椎,從此殘疾,離不開(kāi)輪椅。

她沒(méi)想到,生活的轉(zhuǎn)機(jī)來(lái)自搬家。2013年,她搬到了拆遷移民新村紅柳村。“鄉(xiāng)親都是從周邊遷來(lái)的,本來(lái)不熟,他們卻像家人一樣輪流上門幫我。”她紅了眼眶。

村里合作社搞當(dāng)?shù)厣僖?jiàn)的大棚種植,李秀山借錢入了合作社股份。合作社還為村民辦技能培訓(xùn)班,她學(xué)會(huì)了編織。

李秀山拿著自己手工編織的涼鞋(8月6日攝)。新華社記者 王浡 攝

日子越來(lái)越好的不只是李秀山家。“剛建村時(shí),紅柳村也缺少耕地,水電不通,村民都進(jìn)城打工。”村黨支部書(shū)記李國(guó)善說(shuō),他們到外地取經(jīng),辦合作社發(fā)展畜牧業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等,幾年時(shí)間,紅柳村就在這片戈壁灘上“扎下了根,開(kāi)出了花”。

2019年,村合作社利潤(rùn)達(dá)100萬(wàn)元,帶動(dòng)200多名村民就業(yè),村民人均年收入1.7萬(wàn)元。

在李秀山家陽(yáng)臺(tái)上,有一輛電動(dòng)三輪車。她說(shuō),剛搬來(lái)時(shí),她開(kāi)著三輪車去市里做小生意,風(fēng)吹日曬,黑色的座椅被磨得微微泛白。

現(xiàn)在,李秀山偶爾會(huì)開(kāi)著三輪車出去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),“這輛車現(xiàn)在成了我的‘觀光車’。”李秀山手里沒(méi)停,上下忙碌的手指間,一只精致的涼鞋已有了雛形。

(三)

早上7點(diǎn),位于格爾木市南郊的長(zhǎng)江源村,咔瓦嘎蕃藏餐廳開(kāi)門了。老板娘鄧瑪倚在店門口揉了揉惺忪的睡眼,昨晚12點(diǎn)她才關(guān)店回家。

鄧瑪今年剛滿30歲,圓圓的臉上總掛著笑。她跟丈夫李新財(cái)結(jié)婚9年,有一個(gè)可愛(ài)的8歲女兒本措吉。

鄧瑪曾經(jīng)生活在400多公里外的唐古拉山鎮(zhèn),那里海拔約4700米,靠近長(zhǎng)江源頭沱沱河。2004年,唐古拉山鎮(zhèn)128戶407名牧民群眾響應(yīng)國(guó)家三江源生態(tài)保護(hù)政策,移民搬遷到格爾木市南郊,2006年8月,長(zhǎng)江源村成立。

“我沒(méi)上過(guò)學(xué),以前在山上只會(huì)放牧。搬下來(lái)頭幾年就是靠草場(chǎng)補(bǔ)貼,在家里閑著。”鄧瑪說(shuō)。天有不測(cè)風(fēng)云。2017年,身體乏力的李新財(cái),被診斷為真性紅細(xì)胞增多癥。“這個(gè)怪病難治,我們到處看病,格爾木、西寧、成都、北京,跑遍了大醫(yī)院,花光了積蓄,還借了錢。”鄧瑪說(shuō)著垂下了眼睛。

鄧瑪站在自家的咔瓦嘎蕃藏餐廳門前(8月6日攝)。新華社記者 王浡 攝

鄧瑪夫妻倆一合計(jì),不能再閑著了。2018年,他們投資2萬(wàn)元開(kāi)了這家60平方米的藏餐館。飯店開(kāi)業(yè)后,日子變得忙碌起來(lái),鄧瑪既是老板娘也是餐廳主廚,丈夫負(fù)責(zé)采購(gòu)。

“去年,餐館每天能賺一兩千元。”她說(shuō),這樣每天有事干的生活很充實(shí)。當(dāng)然,最重要的是一家有了穩(wěn)定的收入。

如今,丈夫病情也在好轉(zhuǎn),用的進(jìn)口藥也進(jìn)了醫(yī)保,每月自己只掏1000多元。“幸虧搬下來(lái)后,村里人都有了醫(yī)保,不然每月光藥費(fèi)就要8000多元。”

“女兒放暑假,我們帶她回了山上,幫姥爺剪剪羊毛。”夏天時(shí)節(jié),鄧瑪夫婦會(huì)帶孩子回長(zhǎng)江源沱沱河,探親訪友、重溫草原生活。目前唐古拉山鎮(zhèn)還居住著500多人,依然以放牧為生,也全部脫貧。

(四)

這是我們?cè)诟駹柲静稍L的三個(gè)人。

他們的經(jīng)歷是如此平常,就像成千上萬(wàn)因生病、因變故、因條件惡劣等原因,生活陷入困頓的人們。

但他們又如此不平常。他們生逢其時(shí),在“小康路上,一個(gè)都不能掉隊(duì)”的時(shí)代,他們被政府關(guān)注、被鄉(xiāng)親幫扶。更難能可貴的是,他們始終保持向上的姿態(tài),用堅(jiān)韌面對(duì)困難,在谷底也要生長(zhǎng),如同他們身處的這片盆地,荒漠戈壁卻孕育出豐饒寶藏。

版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。

-

柴達(dá)木盆地百畝玫瑰“鋪就”牧民致富路

未來(lái),我們將在做好種植玫瑰花加工的基礎(chǔ)上,發(fā)展玫瑰服務(wù)業(yè),打造玫瑰文化、觀光旅游、休閑養(yǎng)生等多元體驗(yàn)為一體的浪漫經(jīng)濟(jì),讓農(nóng)戶聞著花香掙著錢,把玫瑰花真正變成帶動(dòng)群眾致富的幸福花。[詳細(xì)] -

青藏高原柴達(dá)木盆地試種植近百畝海水稻

經(jīng)過(guò)15天的試種植,海水稻種植面積近百畝,這也是海水稻首次在青藏高原柴達(dá)木盆地試種植的初步成果。[詳細(xì)] -

青海柴達(dá)木盆地成功試種羊肚菌

青海大學(xué)食用菌科研團(tuán)隊(duì)在該州德令哈市新堉山莊溫室大棚內(nèi)成功試種羊肚菌,為推動(dòng)海西州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了有益嘗試。[詳細(xì)]

- 新任韓國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)官徐旭:將繼續(xù)遵守韓朝軍事協(xié)議

- 中方對(duì)國(guó)際秩序構(gòu)成威脅?外交部七連問(wèn)回?fù)簦好婪皆谥肛?zé)別人之前,應(yīng)當(dāng)先反躬自省

- 奮起抵抗日本侵略的民族先鋒

- 兩男子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)人員 謊稱承攬加油站詐騙千萬(wàn)獲刑

- 科技部部長(zhǎng)王志剛:中國(guó)已有11款新冠疫苗進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段

- 馬云與潘基文探討未來(lái):更好的世界需要更好的教育

- 生死十秒!民警合力拽回跳樓女孩

- ±800千伏青南換流站調(diào)相機(jī)首臺(tái)機(jī)組整機(jī)啟動(dòng)成功

- 金隅智造工場(chǎng)開(kāi)啟2020智能制造技術(shù)線上研討

- 多國(guó)在聯(lián)合國(guó)人權(quán)理事會(huì)對(duì)美英澳私營(yíng)安保公司侵犯人權(quán)表示關(guān)切

中國(guó)西藏網(wǎng)微博

中國(guó)西藏網(wǎng)微博 中國(guó)西藏網(wǎng)微信

中國(guó)西藏網(wǎng)微信