中國西藏網訊 陽春三月,萬物復蘇,又是一年新生的伊始。在溫和的陽光下,西藏各地農民身著節日盛裝,在田間地頭唱起祈愿歌互敬青稞酒,伴隨著犁地機的轟鳴聲,一粒粒充滿希望的種子被埋進土里。

圖為山南市浪卡子縣卡熱鄉江熱村春耕儀式現場 攝影:旦曲

站在這希望的田野上,看著一輛輛懸掛五星紅旗、領袖像的農耕機械,耳畔不禁回蕩起那首述說時代風云巨變、道盡西藏人民悲歡的經典歌曲《翻身農奴把歌唱》。

動人的歌曲、熟悉的旋律再次將時間拉回到65年前,西藏百萬農奴獲得新生的那個春天。

農奴變農民

1959年3月28日,國務院頒布命令,在西藏實行民主改革,徹底廢除“政教合一”的封建農奴制。春風里,一場波瀾壯闊的運動在西藏拉開序幕,世界屋脊這片古老的土地從此翻開歷史全新的一頁。

土地,在舊西藏曾經完全只屬于權貴,而民主改革使世代為奴的西藏勞動人民破天荒第一次擁有了自己的土地。

據1959年民主改革前統計,在西藏約330萬克(西藏民主改革前計量單位,1克約合1畝)土地中,官家占有128.37萬克,寺院和上層僧侶占有121.44萬克,貴族占有79.2萬克,占有比例高達99.7%。

1959年9月21日,西藏自治區籌備委員會通過《關于廢除封建農奴主土地所有制實行農民的土地所有制的決議》,決定對參加叛亂的農奴主的土地和其他生產資料一律沒收,分配給農奴和奴隸;對未參加叛亂的農奴主的土地和其他生產資料由國家出錢贖買后,分配給農奴和奴隸。

“貴族的太陽落下去了,我們的太陽升起來了!”1959年,當舊的地契、債約被扔進火堆時,民主改革第一村——山南克松村的443位翻身農奴分到了土地,圍著火堆跳起了歡快的舞蹈。

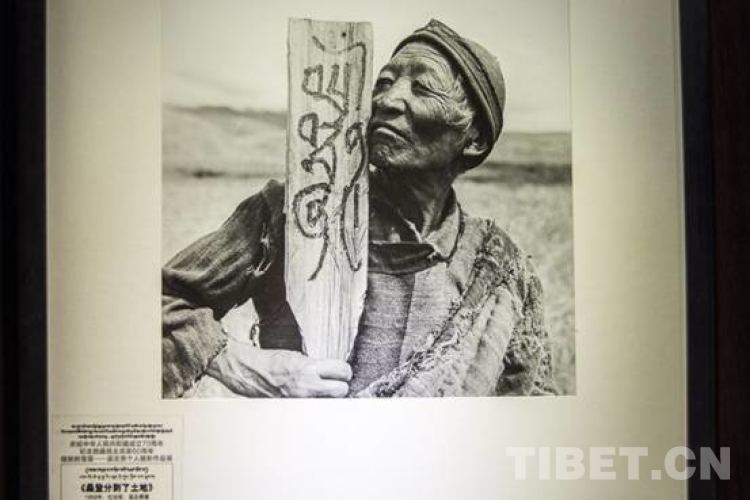

圖為藍志貴攝影作品《桑登分到了土地》 來源:中國西藏網

珍貴的照片《桑登分到了土地》拍攝于1959年,身世悲苦的老農奴桑登,在分到土地那一天,他把那象征分土地的木牌緊緊地貼在臉頰上,這個木牌上寫著藏文:桑登田。

西藏自治區社會科學院馬克思主義理論研究所副所長、副研究員王文令說,舊西藏地方形成了一整套嚴密的封建農奴制度,這套制度把廣大農奴死死地束縛在農奴主的莊園里。同時,在舊西藏廣大農奴被宗教在精神上束縛著,窒息了他們的自主意識,精神的奴役束縛讓他們覺得自身的處境都是前世作孽的結果,只能任由農奴主奴役擺布才能贖罪,農奴自身生存很困難,但沒有求解放的意識與覺悟,認識不到他們所受的苦是社會制度和農奴主造成的,只能世代祈禱來世幸福。

“西藏民主改革讓廣大農奴第一次懂得了自由、獲得了自由,成為真正意義上的人。”王文令說,他們分到田地、房屋、牛羊等生產資料,他們燒毀地契,奪回了自己創造的生產物質,親手推翻了長期壓迫自己的社會制度,有些農奴興奮地睡到自己新分的土地上。

據統計,在民主改革中,共沒收和贖買農奴主土地280多萬畝,分給20萬戶、80萬農奴和奴隸,農奴和奴隸人均分得土地3.5畝多,徹底地改變了西藏人民的命運。

1960年底,西藏自治區籌備委員會頒發了第一批20多萬張土地所有證,確定農民的土地所有權。

拿到土地所有證的那一刻,昔日的農奴完成了從農奴到農民的身份蛻變,他們歡天喜地地在屬于自己的耕地上開展勞動,一切勞動成果都完全屬于自己,取得了對生產資料和生活資料自由支配的權利。

糊口糧變致富糧

王文令說,西藏百萬農奴翻身得解放,最大程度地解放了社會生產力,廣大農奴及其后代迸發出建設社會主義新西藏的高度熱情和積極性,踴躍投身于社會主義新西藏的建設。

2023年,西藏糧食播種面積291.9萬畝,糧食產量達108.87萬噸。其中,青稞播種面積222.87萬畝,青稞產量84.36萬噸。

資料圖:農民種植的青稞 攝影:王媛媛

青稞是西藏主要糧食作物。然而,在西藏和平解放前的很長時期內,由于舊的生產方式沒有改變,加上青稞品種單一、退化,糧食產量只有種子的4至10倍。文獻記載,1952年西藏糧食畝產僅80公斤。

西藏民主改革后,廣大翻身農奴分到了土地,加上農田水利設施建設、機械化逐步普及、青稞良種培育、高標準農田建設,西藏青稞產業不斷發展壯大,青稞正成為西藏主導產業與特色產業之一、農民增收的重要助力。

從食不果腹到青稞自給自足,再到如今青稞餅、青稞奶茶、青稞泡面、青稞啤酒……一系列精深加工的青稞產品陸續走向市場,小小青稞也實現從糊口糧到致富糧的華麗轉身。

資料圖:西藏青稞食品 攝影:賈華加

據統計,2017年西藏農村居民人均可支配收入首次突破萬元;2022年西藏脫貧人口人均純收入突破萬元;2023年農村居民人均可支配收入達到19924元。

2022年西藏首個農牧業行業區域公用品牌“西藏青稞”正式發布,這是推動西藏青稞產業從傳統走向現代、從弱小走向強大的必然要求。截至目前,西藏已有“奇正青稞”“白朗康桑”“藏家金谷”“圣禾”“吉祥糧”“雪域圣谷”等60多個青稞加工企業品牌。

在不久前召開的全國兩會上,全國政協委員、西藏自治區農科院農業研究所副研究員達瓦頓珠走上“委員通道”,他通過15年青稞研究經歷,用一組組真實的數據講述了一代代扎根在青藏高原的農業科技工作者如何攻堅克難實現更高青稞產量、更好綜合效益。

“發展高原農業,離不開青稞。”達瓦頓珠介紹了團隊研究改良冬青稞的努力和成果。與春青稞不同,冬青稞10月播種,次年7月收獲,收獲后還能再種一季飼草,在保障產量的同時,又能提高土地使用效率。達瓦頓珠表示,未來要培育適應海拔3800米以上地區種植的耐寒、早熟冬青稞新品種。

資料圖:山南市加查縣共康村種植的冬小麥 攝影:王淑

青稞貫穿西藏的昨天、今天和明天,為高原地區人民的生存和發展提供了堅實的物質基礎,在農業強國建設的道路上,高原之寶青稞必將再次大顯身手、香飄華夏、譽滿四州。

王文令說,民主改革以來,西藏各族人民享有充分的生存權、發展權、進步權、生活幸福權等,青稞發展是西藏經濟社會全面發展進步的一個典型縮影。

“如今,西藏繁榮和諧發展的新局面和人民幸福美滿的新生活是各族人民艱苦奮斗的結果,是中國社會主義制度優越性的體現,是中國共產黨領導和黨的治藏方略在西藏成功實踐的結果。”王文令說。

春風拂面,吹散了寒冬的陰霾,喚醒了沉睡的土地。沐浴在春天的陽光下,讓我們心懷感恩珍惜眼前的美好!(中國西藏網 記者/賈華加 王佳豪)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。