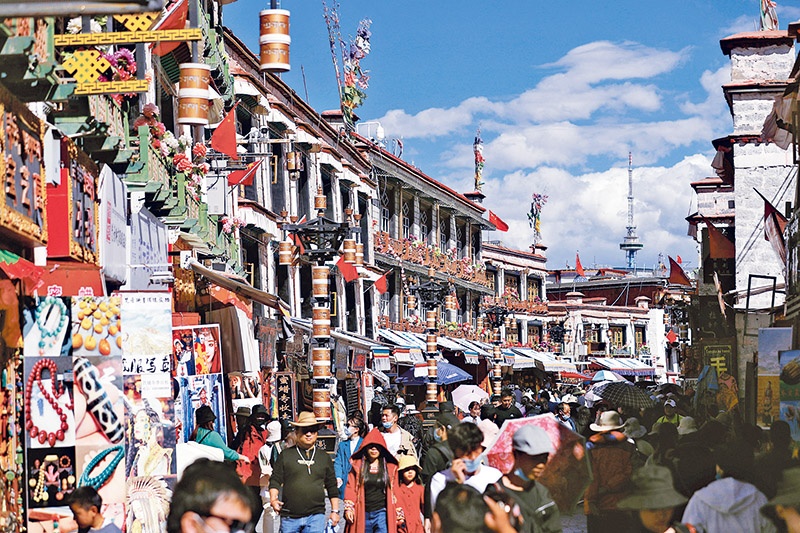

圖為前往拉薩古城八廓街區沿途風光

八廓街,伴隨拉薩古城1300多年的城市發展史,作為古城的核心部分,如同一幅波瀾壯闊、厚實沉重的畫卷,描繪著屬于自己的“獨家記憶”。

一切從大昭寺、小昭寺說起

八廓歷史街區的形成和發展,與大昭寺、小昭寺的建成有著密切關系。公元7世紀,藏王松贊干布迎娶尺尊公主和文成公主,為了供奉兩位公主帶到吐蕃的不動金剛佛像和釋迦摩尼等身像,松贊干布下令分別建造了大、小昭寺。

“大、小昭寺建成后,佛教并沒有立刻在拉薩盛行開來,而是經歷了復雜曲折的歷程。金城公主入藏后,佛教得到進一步傳播,釋迦摩尼佛像被請到大昭寺。到赤松德贊時期,藏族人大規模信仰佛教,各地群眾前往拉薩朝拜佛像的人越來越多。在大昭寺周圍陸續出現了十八家旅店式的建筑,為來往人群提供落腳點,這便是八廓街的雛形。”中央民族大學藏學研究院教授、博士生導師羅桑開珠告訴記者。

圖為中央民族大學藏學研究院教授、博士生導師羅桑開珠

隨著佛教的廣泛傳播,拉薩和大昭寺吸引著國內藏族、蒙古族、土族、裕固族等百姓乃至來自尼泊爾、不丹、錫金、印度等地的信教徒不遠萬里前來朝拜。隨著前來朝圣定居的信教群眾不斷增多,大昭寺周圍又陸續出現了旅店、住宅、商店、宗教學校和小寺廟等一系列建筑,八廓街的形態逐漸顯現出來。

綜合性歷史街區的演變

宗教文化的發展,帶動了八廓街商業和手工業的發展。“公元15世紀帕竹政權統治最為穩固及權勢最為鼎盛時期,第司札巴堅贊采取豁達的宗教政策,對促進西藏佛教及文化發展產生了很大作用。公元1409年,他帶頭并號召眾貴族們捐獻大量物資,竭力支持宗喀巴大師在大昭寺首次舉辦為期15天的大祈愿法會,吸引僧俗群眾上萬人前來。”隨著大昭寺一帶成為朝佛圣地,為朝圣者和寺廟服務的各類手工業者、商人也由各地紛至沓來,大量商店、作坊、茶樓、旅館和民宅等圍繞大昭寺修建起來。

圖為八廓街上曬太陽的群眾

公元17世紀,五世達賴喇嘛建立甘丹頗章王朝,重修大昭寺使之成為藏傳佛教傳播的中心。“在大昭寺周圍出現了功德林、澤門林、丹杰林、澤覺林等寺院,還有各大寺院的扎倉、康村、僧俗官員與貴族府邸、市場以及民房等。”羅桑開珠教授繼續說道,“清朝雍正時期,中央政府在西藏派駐駐藏大臣,衙署最早設在八廓街的沖賽康。乾隆時期,清政府把甘丹頗章政權改為噶廈政府。行政功能的進一步融入,使八廓街的街區功能和規模不斷發生變化。”

隨著人口的增加,八廓街逐漸形成了以大昭寺為核心的同心圓和放射線組合式的向心型道路網絡,最終形成了八廓街街區的基礎規模和拉薩舊城區的范圍。

開放與包容中凸顯魅力

八廓歷史街區的歷史變遷,是在拉薩古城超過1300多年的發展歷程中徐徐展開的。作為拉薩古城記憶的載體,八廓街體現了中華文化的開放性、包容性特點。

圖為眾多游客在八廓街觀光游覽 攝影:中新社記者富田

如今,古城區內居住著以藏族為主的藏、漢、回、門巴等20多個民族的7.1萬余人。羅桑開珠教授認為,八廓歷史街區的開放性和包容性,就體現在千百年來不同文化在這里和平共存,相互吸收與借鑒。“例如,大昭寺的建筑借鑒和融合了內地、印度、尼泊爾等地的建筑風格;八廓東街的清真寺與西街的漢式琉璃橋建筑,在拉薩老街區形成呼應;聚集在八廓街的漢、藏、回族等群眾,以及來自不同國家和地區的商人、游客在這里其樂融融……這些都反映出八廓街的開放性、包容性。”

“八廓街隨著佛教的發展而形成和發展,不但承載著藏傳佛教歷史文化,也帶動了當地的社會經濟和文化商貿,更為多民族的交往交流交融以及共存提供了平臺。”羅桑開珠教授說。也正因如此,八廓街歷來就受到從中央到地方各級政府的重視。自1992年以來,拉薩市先后編制了《拉薩市八廓街詳細規劃》《拉薩市城市總體規劃》和《拉薩市老城區保護管理暫行條例》等,使老城區保護在法律法規上得到了保障;2009年,八廓街入選首屆“中國十大歷史文化名街”;2021年7月,習近平總書記在西藏考察時,來到位于拉薩老城區的八廓街,走進特色商品店,詳細詢問旅游文創產業發展、藏文化傳承保護等情況……

“在世界范圍內的歷史名城中,八廓街是為數不多的活態性文化歷史街區。從1300多年前到現在,八廓街有變化,但其原有的大部分文化都得到了保存和保護。”羅桑開珠教授認為,充分利用八廓歷史街區悠久的歷史和深厚的文化底蘊,將其改造成世界歷史名城景區,延續其活態文化,發揮其應有的甚至是意想不到的作用,是新時代保護、傳承歷史文化遺產的應有之義。

一條街,打開一座城市的記憶。作為世界上最具特色和魅力的傳統文化街區之一,八廓街是拉薩市的重要組成部分,這里保存著漫長的歷史、輝煌的建筑、古老的產業和獨特的文化。期待千年古街不斷煥發勃勃生機!(中國西藏網 記者/孫健 周晶 李元梅)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。