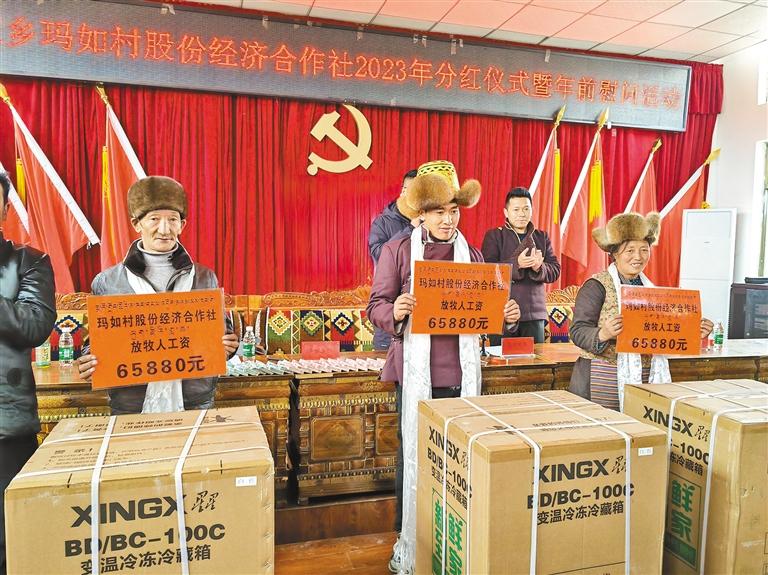

圖為瑪如村舉辦產(chǎn)業(yè)分紅和工資發(fā)放儀式現(xiàn)場。記者 丹增平措 攝

圖為游客在瑪如村觀看當(dāng)?shù)啬撩裰谱髂淘S浾?丹增平措 攝

曲松縣邱多江鄉(xiāng)瑪如村海拔4608米,屬于純牧業(yè)行政村。

過去的瑪如村是典型的集體經(jīng)濟(jì)“薄弱村”,面臨著“三無”(無合作社、無銷售渠道、無龍頭項目)困境,當(dāng)?shù)卮迕裰荒芤揽總鹘y(tǒng)牧業(yè),畜牧業(yè)產(chǎn)品也僅能自給自足,無法形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。

近年來,瑪如村黨支部堅持黨建引領(lǐng),積極爭取國家投入資金1500萬元,發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。自2022年實施綿羊短期育肥基地項目以來,瑪如村逐步形成村集體引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)基地示范,群眾入股、合作社經(jīng)營的養(yǎng)殖工作新格局,走出了一條產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固、群眾增收的致富之路。

黨建引領(lǐng):

實現(xiàn)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和群眾增收“雙提升”

產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的重中之重。近年來,瑪如村“兩委”班子著眼推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的艱巨任務(wù),在上級黨委、政府的支持引導(dǎo)下,大力實施綿羊短期育肥基地項目,為拓寬農(nóng)牧民群眾就業(yè)增收進(jìn)行積極探索。

瑪如村結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源稟賦,把建設(shè)育肥基地作為牧業(yè)改革的重要載體積極推進(jìn)。然而,當(dāng)?shù)厝罕娖鸪跞狈Ω母镄判模瑢τ驶卣加貌輬觥诹ν度牒托б婊貓蟮确矫嫣岢隽速|(zhì)疑。為打消群眾顧慮,瑪如村“兩委”班子挨家挨戶上門做思想工作,以通俗易懂的語言向村民解釋項目規(guī)劃和前景,組織村民代表前往其他縣區(qū)育肥基地參觀學(xué)習(xí),以翔實的項目規(guī)劃和實地的參觀考察,逐步增強(qiáng)村民參與牧業(yè)改革的信心決心。

“通過參觀,真是見識到了什么叫山外有山、人外有人,我看到了我們村的差距,更感受到了村‘兩委’班子帶領(lǐng)我們發(fā)家致富的決心,大家對加入綿羊短期育肥項目不僅沒了顧慮,反而變得更迫切了!”回想項目起步時的情景,村民索朗頓旦感慨道。

得到群眾的理解與支持,瑪如村以“眾籌”方式鼓勵村民通過現(xiàn)金、草場等形式進(jìn)行入股,全村50戶按照每戶5000元現(xiàn)金入股,共籌集股資26萬元,現(xiàn)金入股社員根據(jù)股金的20%占比進(jìn)行年底分紅。同時,實行草場使用權(quán)有償流轉(zhuǎn),全村235名群眾每人流轉(zhuǎn)124.2畝草場實現(xiàn)入股,村集體每年以1畝地草場給予補(bǔ)貼3.62元,為項目實現(xiàn)互利共贏奠定了基礎(chǔ)。

在項目實施過程中,基地采購當(dāng)?shù)厝罕娋d羊進(jìn)行統(tǒng)一養(yǎng)殖,實現(xiàn)分散養(yǎng)殖向集約養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型,2024年以來,基地新生仔畜存活率達(dá)93%,銷售綿羊1181只(同比增長490%),銷售收入達(dá)93.3萬元。同時,切實發(fā)揮項目帶動作用,招募3名群眾專職負(fù)責(zé)長期放牧,每年實現(xiàn)務(wù)工收入19.44萬元。招聘臨時務(wù)工和接羔育幼人數(shù)近900人次,實現(xiàn)群眾家門口增收17萬余元。

優(yōu)化模式:

實現(xiàn)品牌和銷售“兩促進(jìn)”

瑪如村秉持“生態(tài)環(huán)保、精簡方便”理念,創(chuàng)建“艾·邱多江”品牌,推出高寒養(yǎng)殖、質(zhì)嫩味美、營養(yǎng)豐富的綿羊肉、牦牛肉、奶渣、酥油、肚包肉等高寒特色牧業(yè)農(nóng)畜產(chǎn)品,推出“艾·邱多江”精美禮盒裝、生態(tài)環(huán)保袋、民族特色盒產(chǎn)品包裝,讓鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效。

瑪如村完善標(biāo)準(zhǔn)體系,突出“艾·邱多江”品牌引領(lǐng),實施綿羊產(chǎn)業(yè)綠色食品認(rèn)證工作,將農(nóng)產(chǎn)品從普通產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂形幕瘍?nèi)涵和品牌價值的特色商品,打造牧人生活體驗館,讓游客走進(jìn)“黑帳篷”,親身體驗擠牛奶、打酥油、煉奶渣、打牛角、跳鍋莊、品嘗牧區(qū)特色美食等活動,累計吸引游客300余人,截至目前,實現(xiàn)群眾增收約10萬元。同時,依托雅礱文化旅游節(jié)、邱多江鄉(xiāng)牧人文化節(jié)等平臺載體,開展特色農(nóng)畜產(chǎn)品展銷活動,截至目前,實現(xiàn)銷售收入6萬余元。

隨著品牌效應(yīng)的不斷鞏固提升,為方便和滿足區(qū)內(nèi)外求購者的需求,瑪如村線上推出微信小程序“艾·邱多江”商城,通過線上接單線下配送模式,進(jìn)一步拓寬了銷售渠道。2022年至今,累計線上銷售牦牛80余頭、綿羊700余只、酥油奶渣450余斤,帶動群眾增收192萬余元。

抱團(tuán)發(fā)展:

村村聯(lián)合實現(xiàn)多贏效應(yīng)

鄉(xiāng)村振興,關(guān)鍵在人、關(guān)鍵在干。瑪如村在持續(xù)做好綿羊短期育肥工作的同時,堅持示范引領(lǐng)、乘勢而上,結(jié)合邱多江鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)一部署,培育鄉(xiāng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),努力實現(xiàn)群眾更多的獲得感幸福感安全感。

在邱多江鄉(xiāng)探索“跨村聯(lián)建”黨建模式的積極倡導(dǎo)下,按照“黨支部+公司”管理模式,全鄉(xiāng)整合包括瑪如村在內(nèi)的各村集體經(jīng)濟(jì)資金30余萬元,2022年以來,新建洗浴、洗衣店兩家門店;當(dāng)?shù)卣锨穸嘟l(xiāng)以及堆隨鄉(xiāng)各村2024年強(qiáng)基惠民資金111.32萬元實施桶裝水項目,結(jié)合市場固定需求凈利潤預(yù)計每年收益50萬元,為各村群眾持續(xù)收益提供了支撐。

版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。