蔬菜大棚“種”出脫貧新希望

近年來(lái),西藏拉薩把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題放在首位,大力發(fā)展現(xiàn)代種植業(yè),精心打造讓老百姓放心的“菜籃子”,各縣區(qū)也積極帶領(lǐng)村民改變傳統(tǒng)的種植方式,發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè),讓老百姓的錢(qián)袋子一天天鼓了起來(lái)。

年前,記者走訪(fǎng)拉薩各縣區(qū)老百姓家,見(jiàn)證了他們過(guò)去一年的收獲。

在尼木縣吞彌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū),記者見(jiàn)到了正在智能溫室蔬菜大棚忙著學(xué)習(xí)西瓜育苗的朗杰卓瑪。她去年才到園區(qū)工作,承包了一個(gè)溫室大棚,種了豇豆、白菜和航天育種的西紅柿。剛承包的時(shí)候,朗杰卓瑪不會(huì)控制溫度,棚里菜長(zhǎng)得不好,有病蟲(chóng)害,這可把她急壞了,趕緊向園區(qū)的技術(shù)員求教。在技術(shù)員的指導(dǎo)下,大棚蔬菜漸漸有了起色,一顆顆鮮紅的航天育種小西紅柿長(zhǎng)勢(shì)喜人,有了可喜的收獲。

2月初,園區(qū)分紅,朗杰卓瑪拿到了五萬(wàn)八千元,成了園區(qū)里單個(gè)大棚拿到分紅最多的種植“女狀元”。朗杰卓瑪告訴記者:“我在這邊工作有一年了,一直努力學(xué)習(xí)種植技術(shù)。往后有信心承包更多的溫室大棚。”拿著沉甸甸的分紅,朗杰卓瑪對(duì)去年的收入很滿(mǎn)意,對(duì)新的一年也更有信心,她已經(jīng)向園區(qū)申請(qǐng),希望能多承包幾個(gè)蔬菜大棚。

離朗杰卓瑪家蔬菜大棚不遠(yuǎn),阿梅正將新鮮的蓮花白輕輕摘下來(lái),小心翼翼地放在旁邊,一會(huì)兒尼木縣凈土公司拉菜的車(chē)就會(huì)把這些菜拉到縣城里去賣(mài)。和朗杰卓瑪一樣,在園區(qū)承包蔬菜大棚的阿梅,也靠著自家的蔬菜大棚,拿到了兩萬(wàn)余元的分紅。“承包溫室大棚后,種了豇豆和大白菜,學(xué)到了技術(shù),收入也不錯(cuò)。”阿梅說(shuō)。她們,只是園區(qū)承包蔬菜大棚群眾的代表。

現(xiàn)在,村里的大棚種植戶(hù)在一起聊天時(shí),談?wù)撟疃唷煸谧爝叺亩际鞘卟说姆N植方法、增產(chǎn)的竅門(mén)。雖然忙些、累些,但只要能掙錢(qián),村民就忙得開(kāi)心。去年一年,尼木縣吞彌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為承包蔬菜大棚的31戶(hù)村民,總分紅達(dá)75萬(wàn)元。村民通過(guò)參加技術(shù)培訓(xùn),不斷提升蔬菜大棚種植管理技術(shù),收入增加了,日子越過(guò)越好,大家通過(guò)自己勤勞的雙手,摘掉了窮“帽子”,走上了致富小康路。

高原種植業(yè)航天育種及產(chǎn)業(yè)化推廣基地是尼木縣“四產(chǎn)業(yè)兩園區(qū)”發(fā)展布局和“3212”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、“四菜一湯”全域旅游發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。如今,朗杰卓瑪所在的吞彌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū),創(chuàng)建了航天育種種植基地,新建智能連棟溫室、日光溫室種植棚等,采購(gòu)的航天育種西紅柿、南瓜、西瓜、甜瓜、黃瓜等果樹(shù)苗,在大棚里扎根成長(zhǎng),帶領(lǐng)百姓們,走上了一條綠色的、生態(tài)的、可持續(xù)的新道路,為群眾脫貧致富的打開(kāi)了新思路。尼木縣吞彌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”干部李俊說(shuō):“現(xiàn)在冬季,溫室大棚里正在育種航天西瓜、西紅柿、辣椒等,今年還計(jì)劃新建50多個(gè)大棚,再吸納150戶(hù)群眾就業(yè)。對(duì)于種植積極性高,樂(lè)于學(xué)技術(shù)的村民,還會(huì)鼓勵(lì)他們多承包大棚,自主創(chuàng)收。”

在走基層的采訪(fǎng)中,記者聽(tīng)到最多的就是感恩和奮斗……對(duì)百姓來(lái)說(shuō),脫貧摘帽不是終點(diǎn),而是新生活、新奮斗的起點(diǎn)。百姓們,相信在黨的引領(lǐng)下,在拉薩各族干部群眾的共同奮斗下,更加精彩的日子就在前頭。

版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。

-

西藏人民吃菜不再難

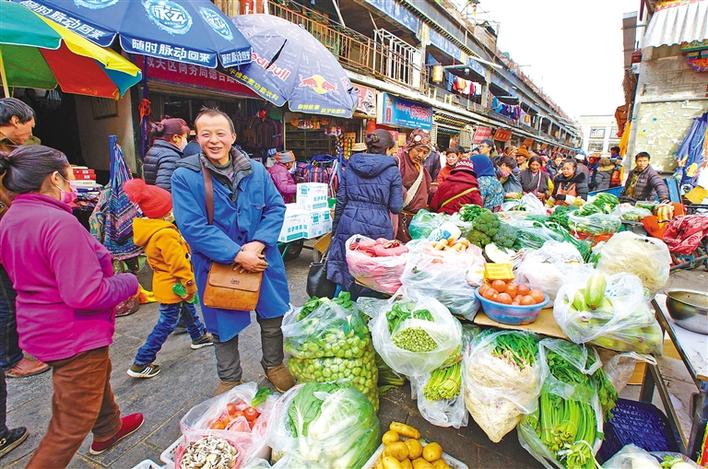

藥王山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于布達(dá)拉宮西側(cè),擁有300多家商戶(hù),超過(guò)600個(gè)店面、攤位,是拉薩市民的“菜籃子”之一。[詳細(xì)] -

“菜籃子”貨足價(jià)穩(wěn)

隨著春節(jié)、藏歷新年的臨近,拉薩市各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)肉類(lèi)、蔬菜、水果等食材種類(lèi)繁多,生活物資供應(yīng)充足,市場(chǎng)呈現(xiàn)出購(gòu)銷(xiāo)兩旺的紅火景象。[詳細(xì)]

- 國(guó)家藥監(jiān)局公布新冠疫苗研發(fā)最新進(jìn)展

- 自然資源部:我國(guó)初步形成生態(tài)修復(fù)新格局

- 北京市教委:中小學(xué)設(shè)校內(nèi)統(tǒng)一集中保管學(xué)生手機(jī)設(shè)施設(shè)備

- 牛年首次LPR出爐 已連續(xù)10個(gè)月不變

- 吳志明委員——“要實(shí)實(shí)在在做調(diào)研找問(wèn)題”(代表委員履職故事)

- 【奮斗百年路 啟航新征程】英雄大別山 永遠(yuǎn)跟黨走

- 用好土地政策 產(chǎn)業(yè)更加紅火(奮斗百年路 啟航新征程·脫貧攻堅(jiān)答卷)

- 更全、更細(xì)、更有針對(duì)性 今年第三批高考綜合改革省份新高考落地

- 春耕已經(jīng)啟動(dòng)!12部門(mén)發(fā)出通知 做好春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定工作

- 國(guó)家衛(wèi)健委:昨日新增確診病例8例 均為境外輸入病例

中國(guó)西藏網(wǎng)微博

中國(guó)西藏網(wǎng)微博 中國(guó)西藏網(wǎng)微信

中國(guó)西藏網(wǎng)微信