扛牢生態保護責任 全力守護“中華水塔”

黨的二十大報告指出,全方位、全地域、全過程加強生態環境保護,生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化,我們的祖國天更藍、山更綠、水更清。這也是青海十年來的生動實踐和巨大變化,從保護生態到探索低碳循環的綠色發展,生態貫穿高質量發展的始末。立于三江之源,在保護中發展、在發展中保護,生態成為青海的“關鍵詞”,被賦予更深更廣的內涵。

十年砥礪奮進,書寫非凡答卷。青海兒女堅定不移沿著習近平總書記指引的方向前進,一步一步、扎扎實實推動習近平總書記重要講話和重要指示批示精神在高原大地落地見效,生態環境和生物多樣性保護取得新成就,人不負青山、青山定不負人被鮮活寫照。

心懷“國之大者”,切實保護好地球第三極生態

青海是長江、黃河、瀾滄江的發源地,也是生物多樣性最具代表性的區域之一。黨的十八大以來,習近平總書記兩次考察青海、兩次參加全國人大青海代表團審議并發表重要講話,為青海發展擘畫藍圖、把脈定向,為做好青海工作提供了根本遵循。

立足“三個最大”省情定位和“三個更加重要”戰略地位,保護好三江源,保護好“中華水塔”,是青海義不容辭的重大責任,來不得半點閃失。彰顯生態價值、履行生態責任、挖掘生態潛力,青海正在著力打造生態文明高地,以習近平生態文明思想實踐新高地為統領,全面推開生態安全屏障新高地、綠色發展新高地、國家公園示范省新高地、人與自然生命共同體新高地、生態文明制度創新新高地、山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理新高地、生物多樣性保護新高地建設。

海北藏族自治州海晏縣金灘鄉東達村坐落于青海湖北岸,作為一個半農半牧村,壯大產業曾是他們的難題。從曾經的貧困村成為鄉村振興路上的“前進村”,黨的二十大代表、東達村黨支部書記、村委會主任牛生有說,他們依托環湖生態資源,彰顯地域特色優勢,疊加各項政策和資金發展特色養殖,將全村的牛羊集中到養殖小區,讓牛羊養殖“退出庭院、退出村莊、進入養殖區”,實現人畜分離,人居環境得到顯著提升。而今再到東達村,集約養殖提升了農牧民的經濟收益,生態保護與經濟發展、民生改善相得益彰,生態環保理念根植于農牧民的內心深處。

現場聆聽了黨的二十大報告,牛生有對未來更是充滿信心。他表示,今后將牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展,抓好生態、產業兩個關鍵點,促進“產業生態化”與“生態產業化”互利共生。

從東達村放眼全省,生態文明建設各項指標持續向上,生態保護成效日益顯現。目前,全省濕地面積穩居全國首位,草原綜合植被蓋度達到57.8%,濕地保護率達到64.3%,地表水出境水量超900億立方米,生態系統質量和穩定性不斷提升,藍綠空間占比超過70%。

篳路藍縷、春華秋實。當天更藍山更綠水更清的良好生態環境成為人們對大自然最愜意的感受,印證著青海各級黨委政府以前所未有的投資力度、工作實度和保護強度扎扎實實推進生態環境保護,生態的定量越做越足,發展的成色越來越亮,民生福祉質量不斷提升,生態映照了過去、現在和未來。

建設國家公園,以國家公園為主體的新型自然保護地體系基本成型

三江源國家公園正式設立,是海拔最高、面積最大的國家公園,從我國首個國家公園試點成為首批國家公園之一,持續推進功能重組、系統修復和一體化管理,初步探索出了一條具有中國特色的國家公園建設新路子。祁連山國家公園體制試點任務全面完成,標準統一建設的40個生態管護站成為祁連山下的亮眼風景,自然教育實現了生態保護從娃娃抓起,全國首創的“村兩委+”釋放最大效應。正在創建的青海湖國家公園,形成了特有的“草—河—湖—魚—鳥”共生生態鏈。

青海成為全國惟一三個國家公園在建省,從啟動中國首個國家公園體制試點到全國首批國家公園省份,從率先建立以國家公園為主體的自然保護地體系示范省到成功舉辦首屆國家公園論壇,國家公園不僅成為了青海的生態“標簽”,更是大美青海的亮麗名片。

正如省委黨校生態文明教研部副主任、副教授才吉卓瑪說,青海作為全國惟一的國家公園示范省,應高質量推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設,推動管理體制、生態保護、生態文化、綠色發展、生態法治等多維度走在前頭。

探索更多可復制可推廣經驗,大膽創、先行試,率先發布林地、草地、濕地、地表水四大資源的本底報告,率先完成自然保護地整合優化,率先進行地方立法,《三江源國家公園條例(試行)》頒布施行,率先組建省州縣鄉村五級國家公園管理“大部門制”實體,探索建立專業執法隊伍,有效破解了“九龍治水”。目前,全省8類109處自然保護地整合優化為79處,自然保護地面積占全省國土面積比重提升到38.4%,以國家公園為主體的新型自然保護地體系基本成型。

三江源國家公園實現“一戶一崗”,1.72萬名牧民從草原利用者變成草原保護者、受益者和生態宣傳員,保護生態的理念不斷深化。一直以來,青海突出普惠性,堅持共建共管共享原則,正確處理保護與發展的關系,設置草原、森林、濕地生態管護公益崗位,目前全省14.5萬牧民放下牧鞭吃上“生態飯”。

著力打造各具特色、相得益彰的國家公園群,努力在打造以國家公園為主體的自然保護地體系上走在前列。堅定不移做“中華水塔”守護人,在青海,良好生態環境成為最公平的公共產品、最普惠的民生福祉。

保護生物多樣性,珍稀野生動植物數量不斷增加

在黨的二十大新聞中心融媒體體驗區互動展示墻上,兩只藏狐寶寶玩耍等三張青海生態“元素”照片成為“吸睛”之處。再看近年來,青海攝影家在國際野生生物攝影領域頻頻獲獎,生態管護員在巡護途中拍到多種珍稀野生動物,印證生態保護力度持續加大,野生動物數量不斷增加,生物多樣性有效恢復。今天的青海成為人與自然和諧共生的典范,“讓綠水青山永遠成為青海的優勢和驕傲”日益深入人心。

青海湖裸鯉被青海人親切地稱為湟魚,因一年只生長一兩而無比珍貴。黨的二十大代表、青海湖裸鯉救護中心農業技術推廣研究員祁洪芳致力于裸鯉資源保護工作已有30年,見證了裸鯉資源蘊藏量持續恢復的過程。她說,近年來通過先后幾次封湖育魚、修建過魚通道和增殖放流等措施,裸鯉資源量已經由2000年不足3000噸恢復至目前10.85萬噸,比保護初期增長了42倍,正處于有效恢復的關鍵期。

每年湟魚洄游季,一尾尾裸鯉沿著布哈河、泉吉河、沙流河等河流逆流而上孕育新生命,“半河清水半河魚”的壯觀之景成為帶動當地生態旅游發展的一部分,眾多農牧民也在家門口謀起了綠色“營生”,生態惠民、生態利民、生態為民看得見摸得著。

裸鯉是青海湖“草—河—湖—魚—鳥”共生生態鏈中的關鍵物種,碧波蕩漾的青海湖,不僅見證了裸鯉資源蘊藏量的次次刷新,而且鳥類種群數量也在不斷刷新紀錄。目前青海湖鳥類種數達232種,濕地棲息水鳥數量達到57.1萬只,普氏原羚數量恢復到2021年的2969只。

隨著青海湖國家公園正式創建,祁洪芳表示,將繼續加強青海湖裸鯉科研工作,深入與相關院所合作,解決一些亟待解決的難題,高質量推動青海湖生態保護工作。

保護生物多樣性,青海之為可圈可點,生態成績提氣亮眼。全省藏羚羊數量從最少時不足2萬只恢復到7萬多只;高原旗艦動物雪豹已監測到1200余只,在全省8個市州均有發現;從2018年以來,作為指示性動物的歐亞水獺已積累了500多段活動視頻……一個個有力有為的數據,反映青海積極踐行習近平生態文明思想、保護三江源、保護生物多樣性的巨大成效。

以生態立、憑生態興、借生態進,當滔滔東流的源頭活水滋潤大半個中國,于江源兒女,保護三江源、保護“中華水塔”,一直未變也將一直不變,綠水青山定將永遠成為青海的優勢和驕傲。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

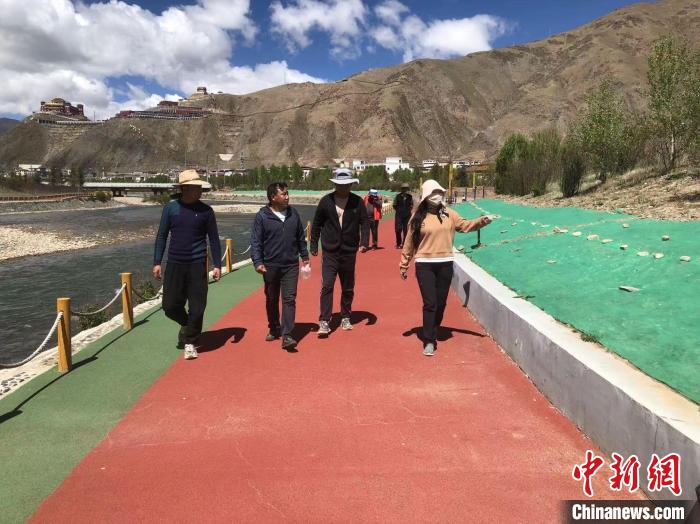

從“滿目瘡痍”到“一眼盡綠” 江源玉樹守好“中華水塔”

12年前,青海玉樹藏族自治州玉樹市發生7.1級大地震。現如今的玉樹已蛻變為三江源頭充滿綠意的現代化高原新城。走在玉樹市街頭,干凈整潔的街道兩旁綠樹成蔭,遠處的草山綠意盎然。[詳細] -

三江源,美麗中國的青海樣本

千山堆繡、百川織錦,亙古蒼茫匯聚山宗水源,壯闊神奇任由萬物生靈,大自然的鬼斧神工雕刻出千古奇觀——三江源。世界上很難再找出這樣一個地方,匯聚了如此多的名山大川。[詳細] -

國家公園建設讓“中華水塔”更加堅固豐沛

記者近日從三江源國家公園管理局獲悉,國家公園設立一年來,三江源作為國家重要生態安全屏障得以進一步筑牢,“中華水塔”更加堅固豐沛。 [詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信