魚在岸上養、胖魚要“瘦身”?一池好魚這樣養成

過年的餐桌上少不了魚,對于養魚人來說,春節前也是一年中最忙碌的時候。上個月,記者去了水產養殖大省湖北,發現這里的養魚方式有了新變化。

水庫里養變岸上養

好水養出一池好魚

臨近春節,在湖北十堰丹江口市蒿坪鎮的這家專業合作社,工人們正在拉網起魚,收獲的翹嘴鲌魚當天就能發往北京市場。

丹江口市高低位生態養殖專業合作社負責人 張軍濤:目前,我們這個池子一年能產2萬多斤魚,主要銷往北京,因為這里水好,產出來的魚是鮮、細、嫩、入口即化,很受歡迎。

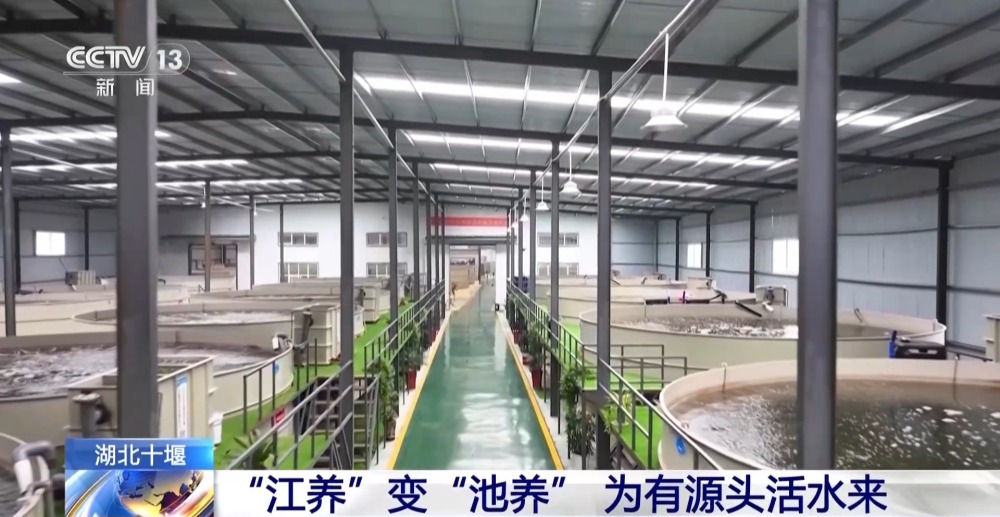

在采訪中,記者發現,這個養殖基地采用的是圓形的池子養魚,池子里的養殖用水全部來自上游河流,通過內循環系統,三級沉淀過濾,實現好水養好魚。

丹江口市高低位生態養殖專業合作社負責人 張軍濤:我們現在采用的陸基圓池,可以實現高密度養殖,還能夠做到節約用水,養殖周期短,效益比過去大水面養殖高出不少,最重要的是尾水達標處理后,能夠環保,不會對庫區水環境造成影響。

“江養”變“池養”

為有源頭活水來

記者了解到,湖北省十堰市是南水北調中線工程核心水源區,現有各類水域面積193萬畝,其中有近60%的水面適宜發展水產養殖。那么這么好的水域資源,漁民們為什么不選擇在大水面養殖,而選擇在小池子里養殖呢?

從事漁業養殖30多年的許文化,早些年是在丹江口庫區進行網箱養殖。他告訴記者,過去的丹江口庫區水面,曾有著“百萬網箱下漢江”的壯觀景象。

丹江口市水產服務中心副主任 舒剛:整個庫區大水面是網連網、箱連箱,船在上面走都走不直,必須得繞著走。

2014年底,伴隨著南水北調中線一期工程正式通水,丹江口水庫成了北方的水源地,為了守護好水源,當地開始逐步取消網箱養魚的方式。

十堰市農業農村局副局長 向登全:當時確實很難,水質要保證,產業也要發展,為了確保一庫碧水永續北送,我們舍棄在大水面養殖,就是為了保水護水,保障南水北調的水質。

為了幫助上岸漁民謀出路,當地政府先后組織退捕漁民到山東、江蘇等地,學習各地先進的養殖技術,引導傳統漁民向陸地要效益,參與設施漁業建設。

目前,十堰的設施漁業規模已經占到全省的四分之一。除了圓池子養魚,在8000平方米的養殖車間里,記者看到59個直徑八米、高兩米的智慧魚桶分兩列一字排開。像這樣一個桶的養殖量相當于5畝水塘,而且每個魚桶都是一個單獨的水循環系統。

丹江口市奔富智慧漁業基地負責人 許文化:現在養魚在車間里養,風吹不到,雨淋不到,收入翻了幾倍。

“胖”變“瘦”

花白鰱“游”出新機遇

采訪中記者發現,在十堰,除了養魚方式發生了變化,魚的品類也發生了很大的變化,以前的“胖魚”正在“瘦身”,瘦身后的魚兒,肉質鮮嫩、口感好。

春節前夕,在湖北省十堰丹江口市的石鼓鎮,魚頭王宴正熱鬧開席。在歡快的嗩吶鑼鼓聲中,身穿蓑衣的村民抬著四條寓意“魚躍龍門”的新鮮魚閃亮出場,熱熱鬧鬧的全魚宴席,吸引了不少游客前來品嘗。

丹江口市石鼓鎮鎮長 熊欣:這些菜從魚頭、到魚身、到魚皮,也是我們當地為了迎新年年夜飯上的傳統魚菜。

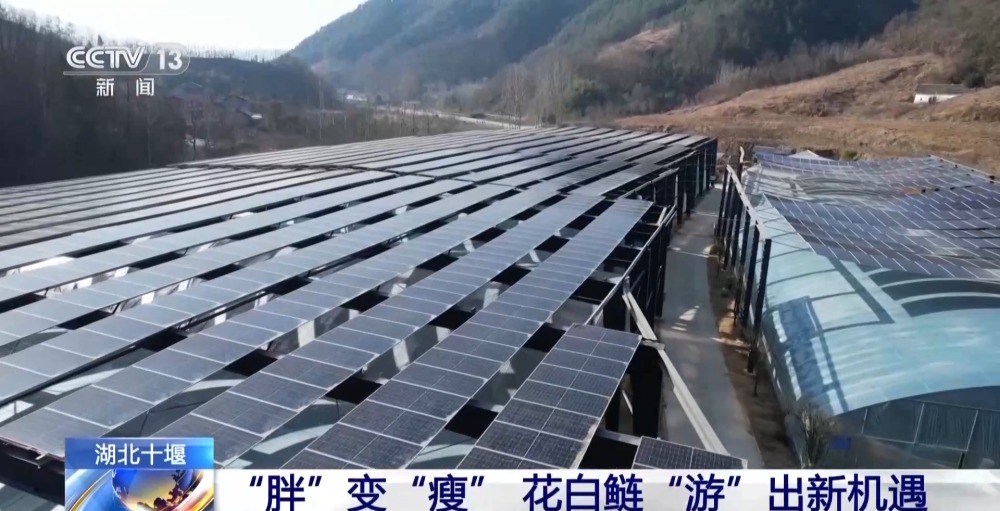

全魚宴席上的食材原料,都是來自當地設施漁業養殖基地的“瘦身魚”——花白鰱。

花白鰱其實是非常常見的品種,但吸引這位采購商從幾百公里之外來買魚,不僅看中的是這里的好水出好魚,更關鍵的還在于這里的花白鰱“瘦”。

丹江口市裕水鮮食品有限公司總經理 沈磊:這個“瘦身”魚,我們是把別人養殖的肥魚拉過來,在我們這個地方進行“瘦身”,但是這個“瘦身”,并不是簡單過過水,我們會利用特有研發的一些有益菌和藻種進行補充,再加上我們當地富含各種礦物質水源,歷時45天的凈養,達到30%以上的“瘦身”。

如今在十堰市,工廠化循環水養殖、陸基圓池循環水養殖等各種設施漁業養殖模式層出不窮。據了解,預計到2025年,十堰設施漁業基地規模將達到300萬立方米,水產品產量達到10萬噸,漁業綜合產值達到50億元。

(總臺央視記者 梁麗娟 劉成 許偉 楊瑤)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信