部分視頻APP“青少年模式”流于形式 專家分析稱缺乏創作者激勵機制和內容池

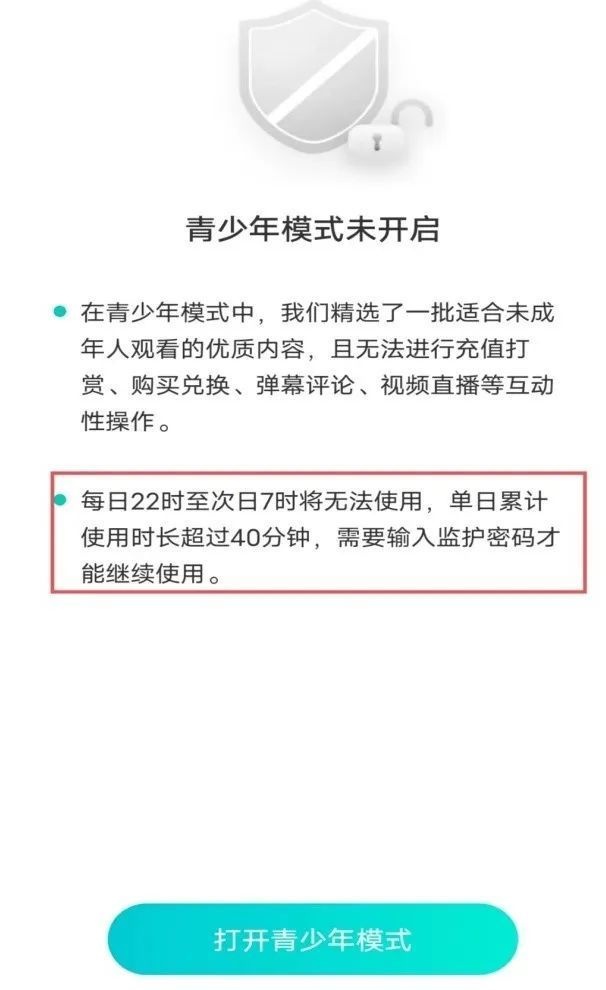

央廣網北京4月6日消息(總臺記者任夢巖 周洪)近日,上海市消保委對市面上20款視頻APP的青少年模式進行測評后發現,雖然都上線了青少年模式,不同程度地對使用時長、評論互動、充值打賞等功能進行了限制,但這些APP仍存在一些問題和不足。

針對這一問題,專家表示,青少年模式雖然推廣多時,卻沒有形成統一標準,投入成本較高,企業建設動力不足。這需要各方形成合力,統一搭建青少年模式的“內容池”,并將青少年模式的實施情況,列為互聯網企業社會責任考核體系的重要指標。

作為保障未成年人健康安全上網的一種制度創新,青少年模式自2019年3月試點上線以來,已經逐漸成為視頻、直播類APP的標配。但是上海市消保委工作人員黃皇告訴記者,他們經常接到投訴,不同APP青少年模式的功能并不相同,有的無法限制使用時間,有的一旦打開該模式,所有內容全都消失,形同虛設。于是才有了這次對20款主流視頻APP的青少年模式進行的評測。

黃皇說:“我們也收到很多消費者的反映,說有一些APP的青少年模式其實并不是很好用,它不能很好地起到對未成年的防范和限制作用,主要是有三塊,第一個是時間管理,第二個是權限管理,還有一個消費管理。那么在測評這些問題的時候,我們也發現對于一些權限管理,包括消費管理實際上問題不大,但是針對時間包括內容,還是有一些問題的。”

黃皇告訴記者,這次測評下來,多款軟件的青少年模式下,仍能在深夜使用。

“比方說這20款APP實際上都是宣稱深夜時間段是不能使用的,但是我們也發現有少量幾個APP,我們在深夜進行測評的時候,發現它還是能夠正常使用的,即便是在青少年模式下,一些動畫片,還是能夠正常播放。”黃皇表示。

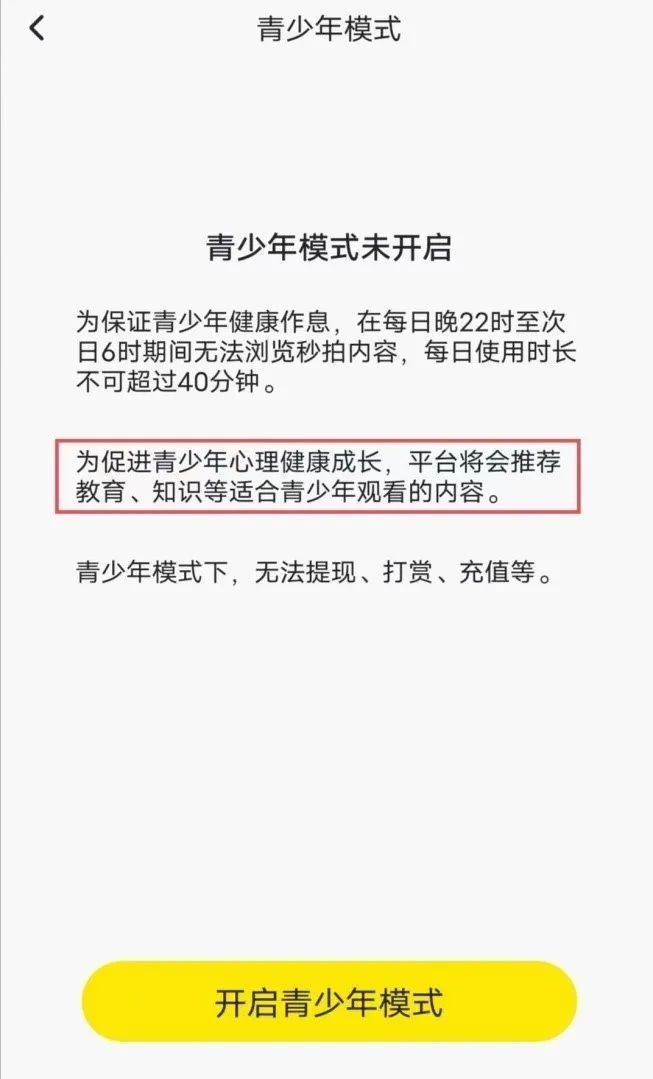

除此之外,最為突出的問題是,部分視頻平臺在青少年模式之下,視頻的數量少,質量也不高。以一家知名短視頻平臺為例,平臺宣稱“為促進青少年心理健康成長,平臺將會推薦教育、知識等適合青少年觀看的內容”,但當開啟這一模式后,竟然一個視頻內容都沒有。有的號稱為青少年模式分了六大板塊,但一共才9個視頻。還有的APP,八成都是烹飪類視頻,人文科普類、教育生活類視頻寥寥無幾。

黃皇說:“我們發現有些平臺,只要你開啟青少年模式以后,視頻內容實際上是大幅度銳減的,有些平臺甚至是沒有的,形同虛設,包括有些內容比較單調,很枯燥,比方說我們發現有些平臺它打開以后空空如也,什么也沒有的。個別平臺雖然說在青少年模式下有一些藝術科普等板塊,但這些板塊里面的內容也是少得可憐。”

而一些收集未成年人相關信息,號稱可以向不同年齡段匹配適齡內容的平臺,在測試中,給4歲和14歲推送的,都是同樣的動畫片。

青少年模式無內容

黃皇表示:“這些APP里的視頻內容實際上很多都偏向于低齡化,以動畫片為主,對于十幾歲的中學生群體來說,這顯然不是那么合適。畢竟這兩年陸續推出來的(模式)確實是沒有統一的標準,我想可能這些APP也在摸索的階段。”

對此,一位視頻平臺運營工作人員向記者透露,由于沒有明確標準,在平臺現有大量視頻中,該為青少年模式準備哪些內容,他們也有困惑。

青少年模式無內容

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧介紹,《2021年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》顯示,雖然近九成未成年人和家長知道青少年模式,但設置過該模式的不到五成。約四成的未成年網民和他們的家長、教師認為青少年模式效果一般或不太有效。原因就是一些APP的青少年模式流于形式,其根源在于這一模式的建設缺乏統一標準,而且投入成本高、部分企業動力不足。

“目前對于青少年模式到底要怎么建?其實缺少一個比較具體的、統一的標準,因此就導致各個平臺根據自己的情況來建設。因為如果在這個模式之下,內容足夠豐富,能夠吸引未成年人的話,要么企業自制原創,要么高價去購買。而對于一些平臺,它如果規模比較小,自身經營和競爭壓力很大的情況下,其實是沒有動力去做這塊的投入的,但是監管部門又提出了要求怎么辦?他們也只能敷衍一下,形式上是有這個模式,但實際上并沒有很好的效果。”鄭寧表示。

鄭寧呼吁各方形成合力,統一搭建青少年模式的內容池,以未成年人和家長的真實需求為出發點,明確內容的類型、數量、更新頻率等標準,鼓勵各平臺提供原創或者統一采購適合未成年人觀看的作品,對創作適合未成年人觀看內容的創作者進行獎勵,再根據不同年齡段進行內容分類。同時還要把青少年模式實施情況列為互聯網企業社會責任考核的指標。

鄭寧說:“比如說由政府牽頭或者是一個國家級的行業協會,來統一搭建青少年模式的內容池,對于青少年模式的落實情況,實施第三方評估的機制,并且對于評估的結果建立相應的獎懲機制,比如說青少年模式落實好的這些企業,它實際上更有社會責任感,那么我們就應該給它相應的獎勵,在資金稅收或者是在它上市融資等等方面給予大力的支持。對于落實不力的企業,我們可以責令他整改,讓這個企業愿意真正地投入,不斷去優化青少年模式,成為它內在的一個動力。”

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信