“蛤蜊電臺”開播!集中隔離收治點里響起溫暖又熟悉的廣播

央廣網北京4月19日消息(總臺記者錢成 周洪)上海臨港方艙醫院有超過13000張床位,由復旦大學附屬華山醫院、江蘇和浙江援滬醫療隊聯合收治患者。4月5日晚,上海臨港方艙醫院正式開艙,迎來首批輕癥和無癥狀感染者。兩周過去了,目前,方艙內的情況如何?

茅善華是華山醫院的一名醫生,3月31日,他和同事們一起來到了位于上海浦東的臨港方艙醫院。

“華山醫院作為臨港方艙的主要運營管理方,我們進來之后要先去包括隔離點在內的各個地方提前檢查準備,畢竟原來這里是個倉庫,不是一個集中隔離點。所以我們要去看相應的設備是不是都已經建設好了,門窗把手是不是都做好了,包括我們一直要求要給病人‘三熱一凈’。”茅善華說。

臨港方艙醫院提出的“三熱一凈”生活標準,即熱飯、熱水、熱被窩和相對干凈的廁所。茅善華告訴記者,這看似最樸素的需求,對于由保稅區倉庫改建而成、生活配套設施不盡完善的臨港方艙醫院來說并不容易,考驗每一個環節的協同,每一個細節的管理。

茅善華說:“入住方艙之前,對于患者來說還是存在著很大的未知性,尤其是在他過來的路途上,他可能會很擔心方艙的條件會很差,會不會生活會很不好。但是我們一直提倡至少有‘三熱’,有熱水喝、有熱被窩、有熱飯吃,至少能夠保證大家基本的生活條件能夠得到滿足,所以大多數病人進來之前存在一定的焦慮,但進來之后大部分病人還是相對比較滿意。”

除了滿足基本的生活需求,為了調節隔離點安置人員的情緒,醫護人員也會組織一些活動來讓大家放松心情。

茅善華介紹:“我們也會組織各種活動,比如白天的課間操,晚上在廣播臺我們會不定時地播放一些廣場舞之類的廣播,適應不同年齡人群的需求,或者組織一些文化生活類的活動,包括我們每天也會播上海人民廣播電臺播的集中隔離點專用的一個特別節目,‘蛤蜊電臺’。”

在上海的集中隔離收治點,一般都有一個內部的廣播臺,除了播報一些檢測信息和安全提示,部分隔離點也會播放一些廣播節目,其中就包括茅善華提到的“蛤蜊電臺”。上海新聞廣播節目制作人肖波告訴記者,這個名字的由來也十分偶然。她介紹:“前段時間有一個很火的視頻是關于‘蛤蜊燉蛋’的,在上海話里‘蛤蜊燉蛋’和隔離等待很相近,就是隔離在家等待的意思。所以上海人一下就懂,這個蛤蜊就是吃的蛤蜊,發音和隔離是同一個。”

3月29日,“蛤蜊電臺”的首個節目在世博方艙醫院播出。

每天兩期,每期大約一個小時,分別在上午和下午播出,節目內容涵蓋音樂、體育、醫療、童話等,到現在,幾個隔離點內的廣播節目已經成了工作人員和隔離安置人員日常生活的一部分。

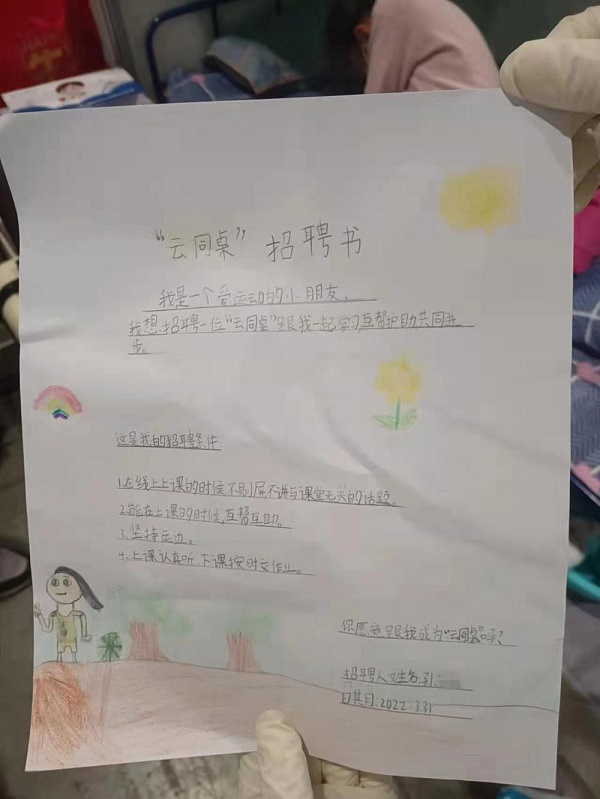

肖波告訴記者:“世博方艙里有一個8歲的小女孩小孫,她希望通過我們的直播節目來尋找方艙里面或方艙外面的‘云同桌’,可以通過微信或者一些網絡方式去互動,結果就有三個小朋友來應聘,其中兩個小朋友是一對姐妹,她們就通過廣播節目現場為小孫同學演奏了一段鋼琴曲,叫《親愛的旅人》,而且小孫同學是學古箏的,她們還相約在小孫出院以后,隔離解除后,三個人來一段合奏。”

方艙中,8歲的小患者通過“蛤蜊電臺”招聘“云同桌”

肖波表示,受制于目前的條件,制作廣播節目的過程并不輕松,但能通過廣播這樣一個方式給隔離點人員的情緒帶來一些調節,作為廣播人,他們自己也很高興。“我們能用廣播的這樣一種方式去幫助這些在特殊時期心理上需要一些支持的人,能夠給到他們一些力量,向上的力量,這是讓我很開心的一件事情。”

隔離點招聘書

多位正在集中隔離點的患者告訴記者,此前,少數隔離點的條件并不理想,但包括臨港方艙在內的多數集中隔離點的條件都在逐步改善,隔離人員的日常基本需求能得到滿足。

隔離人員:我入住進來的時候,看到床上放了一套完全沒有拆過的三件套,這樣我就不會遇到使用前面一個人使用過的床品的情況。包括一些日用品,都會給到我們,有臉盆、拖鞋、水杯、牙刷、洗頭膏、牙膏、毛巾,感覺什么東西都不用帶,入住也沒什么問題。

除了積極配合治療,聽廣播、適當運動、好好休息……隔離點的生活總體平穩有序。

隔離人員:我覺得大家還是各自有各自的生活。有些人也會自己去運動一下,帶樂器過來練樂器的我也碰到過,練跳舞的也有,來工作的也有,還是在過自己的生活。我覺得其實狀況挺好的,因為來了之后,很多人都沒有那種不行的感覺,因為都是無癥狀和輕癥,而且人一多,覺得這么多人都跟自己一樣,就不會覺得特別焦慮。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信