國產AI“伏羲”去聯合國“秀場”了,升級后可預測45天的天氣

中國青年報客戶端訊(中青報·中青網記者 王燁捷)還記得今年復旦大學舉辦的戶外秋季開學典禮嗎?當時,精準預測天氣的“伏羲”出名了,它說“今天上海不下雨”,使得復旦大學迎來20年來的首次戶外開學。

日前,記者從復旦大學獲悉,升級款的“伏羲”已于日前亮相在迪拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會(下文簡稱:COP28)上。這一次,升級款“伏羲”挑戰“氣候預測的沙漠”。這是行業內首個次季節大模型亮相。

次季節氣候預報是氣象科學領域的“沙漠”,一直沒有很有力的科學手段涉足。由上海科學智能研究院、復旦大學、中國國家氣候中心聯手打造的“伏羲”次季節大模型,在技術難題上實現大突破,將對氣候變化風險應對,起到至關重要的作用。

上海科學智能研究院院長、復旦大學“浩清教授”漆遠在COP28中國館《氣候變化風險應對:技術創新與金融支持》論壇上介紹了“伏羲”次季節大模型。

全球當前主流的AI氣象預測模型主要集中于0-15天的中短期天氣預測。針對中短期天氣預測,此前上海科學智能研究院聯合復旦大學打造出了“伏羲”中短期大模型,預報精度超過歐洲中期天氣預報中心確定性預報結果,并達到集合預報的水平,預報速度由小時級提升到10秒內,實現千倍加速。

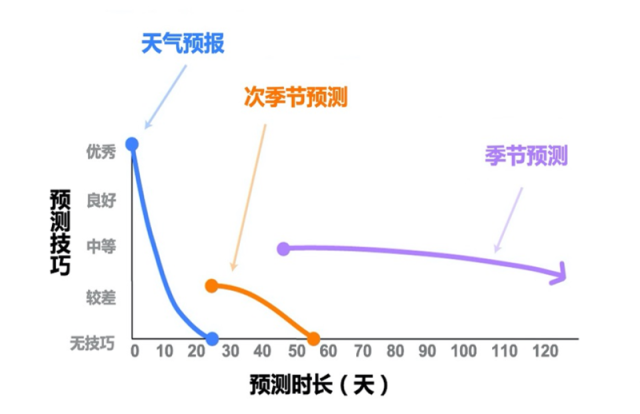

圖為天氣預報和次季節預測的區別示意。

此次迪拜亮相的“伏羲”升級版大模型,將其在氣候變化領域的工作推向新的高度。“伏羲”次季節大模型預測時間范圍比典型的中短期天氣預測大模型更長,達到45天的預測周期。

相對15天的中短期預報,次季節預測有大很多的不確定性。“伏羲”大模型創造性地把表達不確定性的隨機采樣引入Transformer架構中,從而實現foundation模型的集合預報,大規模提升預測精度,能生成與國際最權威的歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)基于數值模式的S2S預測相媲美的結果。

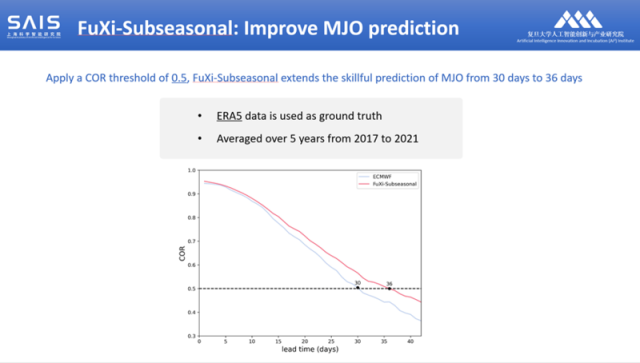

特別值得一提的是,“伏羲”次季節大模型顯著增強了預測馬登-朱利安振蕩(MJO)的能力,將預測MJO的時間從30天延長到了36天,這一結果超過公認權威的ECMWF S2S的預測能力。

MJO是一種大氣現象,其特征是在赤道附近云層和降雨的準周期性向東傳播,通常每30到90天重現一次。準確預測MJO對于農業規劃、災害預警以及長期氣候研究非常重要。MJO的準確預測對于農業、交通、能源、金融等領域的災害預警有著至關重要的作用。

圖為伏羲預測的MJO準確性示意。

漆遠表示,各國都需要找到更有效的技術創新路徑來應對全球氣候風險。AI在氣候變化的風險管理領域有諸多想象空間。它不僅能夠改變氣候科學的基礎研究范式,突破氣候復雜系統模式預測的局限性,在更精細的空間尺度、更長周期的時間尺度上實現對氣候風險的精準刻畫;而且在產業經濟領域中有著一系列深化應用的方向,可以降低在低碳轉型中面臨的各類資產價值風險、市場波動風險和能源系統風險等。“伏羲”次季節大模型通過在強高溫/強降溫/強降水等主要天氣過程的次季節預測,實現傳統技術手段無法達到的高精度。

據悉,隨著“伏羲”次季節大模型領先的AI能力不斷迭代發展,將在更多氣候風險挑戰上取得突破性進展,為賦能可再生能源發展、新型電力系統建設、保障農業糧食安全、實現社會經濟可持續轉型方面做出貢獻,幫助人類更好地應對氣候變化帶來的挑戰。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信