看豐收背后的大國實力 久久為功的努力奠定抵御風浪的基礎

央視網消息:俗話說,倉廩實,天下安。糧食能不能豐收,關系著國家的糧食安全,也和我們每個人的飯碗息息相關。今年豐收來之不易:去年秋季以來,一方面是局部地區遭遇新冠肺炎疫情,另一方面,北方出現了罕見的秋雨秋汛,包括了河南、河北、山東、山西、陜西,這些地區大部分是冬小麥的主要種植區。因為秋汛的影響,全國大概有三分之一的冬小麥比正常時節晚播,有的甚至晚播了一個月。

而進入今年夏季,南方局部地區又面臨著嚴重的高溫干旱挑戰。在長江流域,許多秋糧的主要產區發生高溫干旱的時候,正是水稻生長孕穗的重要時期。

所以,從北到南,從夏糧到秋糧,幾乎都不同程度受到了自然災害的影響。但是最終,受災的糧食主產區不僅沒有減產,還實現了豐收。那么到底是什么實現了逆轉?

今年以來,面對多點散發、起伏不定的疫情,國家將化肥、農藥納入生活物資保障范圍,點對點保供,同時支持29個省份開展土地生產托管服務,化解小農戶春耕缺人手、缺農機等燃眉之急。

今年,中央強化頂層制度設計,首次實行糧食安全黨政同責考核,主產區、主銷區、產銷平衡區各級黨委政府扛起糧食安全的政治責任,層層分解落實面積。中央財政提前下達耕地地力保護補貼1205億元,繼續提高小麥、稻谷最低收購價,先后下撥實際種糧農民一次性補貼400億元,比上年翻了一番,持續調動農民種糧積極性。

農業農村部種植業管理司副司長 劉莉華:全年糧食實現逆勢再增產,最根本、最關鍵的是黨中央的堅強領導,今年對糧食生產重視程度之高、支持力度之大、釋放信號之強前所未有。各地各部門采取了一系列超常超強的措施,全力以赴實現糧食抗災奪豐收。

來之不易的豐收靠的是“藏糧于地”。黨的十八大以來,國家對以農田水利為主的高標準農田建設持續投入,截至10月底,全國高標準農田近十億畝,覆蓋了我國東北、黃淮海、長江中下游等六大糧食主產區的不同地形和土壤條件的耕地,這些集中連片、溝渠相連、旱澇保收的高標準農田,穩定保障了我國1萬億斤以上的糧食產能。而已建成的90多個鹽堿地集中連片綜合治理試點,讓植被稀疏的鹽堿地也收獲了豐收的喜悅。

來之不易的豐收還離不開“藏糧于技”。我國十年累計培育出950個主導品種,這些自主研發的種子將丘陵山地、寒旱土地、鹽堿地的增產潛力充分挖掘出來,良種對增產的貢獻率超過45%。如今,我國農作物耕種收綜合機械化率超過72%,4000多種我國生產的農業機械裝備馳騁在高原、極寒、平原和南方丘陵山區等不同區域的田野里。而搭載了大數據、云計算、北斗導航等現代化信息技術的智能農機,更是讓我國農用無人機裝備總量、作業面積穩居世界第一。

“藏糧于地、藏糧于技”,這是保證國家糧食安全的關鍵,也就是說,把糧食綜合生產能力蘊藏在耕地中、蘊藏在科技里。而高標準農田又是“藏糧于地”的關鍵。什么是高標準農田?什么樣的“魔術”讓原本產量不高的普通農田變成了高產出的良田?下面,我們就到正在建設高標準農田的湖南永州去看看。

湖南省永州市廟山村,曾經的農田分布零散、高矮不同、形狀各異,種糧大多靠人工,效率不高,收成也不好。眼下,這里的1500畝耕地正在經歷著形狀改變的過程。

小變大,增加規模種植面積;彎變直,方便農機標準化作業;陡變平,灌溉更加均衡有效。

農業部門通過無人機航測技術,對每一塊農田進行精準定位、合理規劃,分布在田塊周邊的荒地也被一同納入到高標準農田的改造中。改造后的農田不再有七扭八歪的田埂,外形初步達標。平整連片之后,高標準農田建設的第二步就是配套灌溉設施。

過去田里的灌溉系統都是農民自己挖的土渠,往往是高處水還沒流到田里就滲入土里,容易干旱;低處的田里積水較多,排不出去,影響收成。而高標準農田里的灌溉系統卻是旱澇都不怕。

在高地,對山塘水庫進行加固,從山塘加修干渠,并對每一條流入田邊的水渠進行硬化,保證灌溉水的流通。遇到干旱天氣,還會通過抽水等措施為山塘注水,保證渠中有水,田中有糧。

在低洼田,新建硬化排水渠,讓水能及時向外疏通。

平了地,有了水,要想糧食高產,高標準農田還有最關鍵的第三步,那就是補營養。

在高標準農田建設現場,大型機械設備在田間正在干的是個精細活,把原有田地20—30厘米的表層土地鏟出剝離,集中堆放。

當地農業部門會對每一塊高標準農田取樣,并測試土壤里的PH值和有機質成分,一田一策,缺啥補啥。

耕地里的“魔術”讓種糧大戶們有了底氣,他們也計劃著明年開春時實行“早稻-晚稻-油菜”三季輪作。

到今年年底,我國將建成10億畝高標準農田,據測算建成后的項目區畝均糧食產能增加10%—20%,畝均可節本增效500多元,在進一步夯實糧食產能基礎的同時,讓農民得到更多實惠。

俗話說,莊稼一枝花,全靠肥當家。農資是糧食生產的基礎,直接關系到糧食安全。今年,面對疫情多點散發、農資價格持續高漲等不利因素,我國糧食再獲豐收的背后離不開高效的農資供應體系的保駕護航。下面我們就通過一張網去看看今年的農資供應是如何保障糧食生產的。

這張網是全國最大的農資流通企業中農集團的農資供應分布網絡。在這張網里,有14個農資生產基地,7個物流基地,1個萬噸級碼頭,這些星星點點的是分布在全國各地的農資經營網點和基層服務中心,2012年時還只有3600家,而現在已經增加到了2萬多家,農資配送服務觸角延伸到田間地頭,暢通農資供應“最后一公里”。

點開這張圖上的一個點,在以山地丘陵為主的江西省萍鄉市蘆溪縣烏石村,眼下正是油菜田間管理的關鍵時期,往年這個時候,村民都要騎三輪車到20公里外的縣城去購買磷肥。現在,他們坐在家里動動手指,肥料就送到家。這背后是當地依托4個供銷集配中心、70個農資服務站以及近1000個加盟配送點打造的“半小時農資服務圈”。

送得出,還要供得上。氮肥、磷肥和鉀肥是農業生產所需的主要化肥品種,也是這張網絡運送的重要農資。今年1—10月,全國氮肥、磷肥和鉀肥的產量分別約為3411萬噸、1245萬噸和475萬噸。其中,氮肥和磷肥的產量位居世界首位。

今年,國際化肥價格出現了較大波動,但是我國的化肥價格卻走出了一條平穩的曲線。

中國農資流通協會副秘書長 許鋒:全國供銷合作社系統充分發揮了農資流通主渠道作用,在今年春耕、三夏等用肥旺季有序投放了近1000萬噸國家和省級商業儲備肥,滿足了農業用肥需要,夯實了今年糧食豐收的根基。

今年,受俄烏沖突、極端天氣以及部分發達經濟體貨幣寬松等多重因素影響,國際糧食以及多國食品價格震蕩走高。國內市場糧價雖有溫和上漲,但總體走勢保持基本平穩,接下來,我們就來看看這兩條曲線。

這一條跌宕起伏的曲線是聯合國糧農組織發布的全球谷物價格指數圖,從圖上可以看出,今年5月的價格指數創下多年來的新高,從年初的140多點驟升到170點左右,短短4個月內,價格指數急劇上漲了23%。

美國芝加哥農產品期貨價格歷來被作為國際糧價風向標,在芝加哥期貨交易所,今年,糧價暴漲在這里成為交易商們經常掛在嘴邊的詞。以小麥期貨價格為例,俄烏沖突發生,小麥價格應聲暴漲,5月17日沖上1279.75美分/蒲式耳的高點,1—5月,芝加哥期貨交易所小麥期貨價格漲幅近70%。

全球化智庫副主任 大衛·布萊爾:今年國際糧食價格出現暴漲,供應出現短缺,全球糧食供應鏈不確定性因素上升,在不少國家和地區引起恐慌和擔憂。

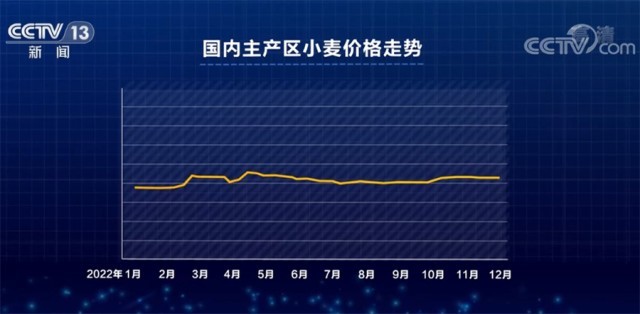

這條曲線圖是今年國內主產區小麥價格的走勢圖,從圖上可以看出,雖然受全球輸入性通脹壓力以及成本上漲等因素影響,國產小麥價格也比去年同期有所上漲,但整體走勢波動平緩,沒有大起大落。

國家糧油信息中心高級經濟師 劉冬竹:我國糧食生產連續多年豐收,庫存充裕,糧食價格走勢平穩,總體運行在合理區間。以我們監測的數據來看,我國小麥價格波動平緩,沒有大起大落。大米價格更為穩定,從今年1月初到目前為止,南方主產區秈米價格和北方黑龍江粳米價格波動幅度僅在2%左右。

今年以來,國家加大糧食及重要民生商品保供穩價力度,針對化肥、農藥、種子等糧食生產關鍵環節采取有效措施,促進糧食增產豐收。今年1—10月,我國居民消費價格指數CPI中的糧食和食品價格漲幅為2.8%和2.5%,明顯低于美國食品價格9.8%、歐元區食物價格9.6%的漲幅。

國家發展改革委價格司重要民生商品價格處處長 康敏:糧價是百價之基,國內糧價保持基本平穩,有力保障了人民群眾基本生活需要,有力促進了物價總水平保持基本穩定,有力強化了市場預期和信心,為加大宏觀調控力度、切實穩住經濟大盤留出了充足空間。

糧食豐收,年年不易,今年尤其不易。針對特殊的困難,有關方面采取了特殊的對策,及時、準確、有力。從全年的收成里,我們看到了實實在在的成效。我們更要看到的是,新時代十年來,我國始終在圍繞糧食安全進行能力建設和制度建設。糧食生產年年在抓,面積、產量不能掉下來,還要穩中有升;供給、市場不能出問題,還要提高水平。正是這久久為功的努力,奠定了更堅實的抵御風浪的基礎。再加上新情況出現時的及時應對,才有了今年糧食這沉甸甸的收成。

比收成更令人欣慰的是“藏糧于地、藏糧于技”的努力已累積出碩果。農業現代化與農村現代化一體推進,圍繞糧食安全的努力,被融入進了全面推進鄉村振興的大棋局。地里豐收,收獲的是糧食。種地的人豐收,收獲的是更好的日子、更多的創造、更和美的鄉村、更令人期待的未來。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信